深入水利建设一线 探寻水利精准扶贫实效

——2016“根在基层”贵州省西秀区调研活动札记

重点8团 水利部贵州西秀调研团

水利扶贫工作是什么?水利精准扶贫又是什么?水利扶贫工作给老百姓带来了什么?来自水利部、国务院港澳办、中国地震局、中国气象局、国家烟草专卖局等单位的9名青年干部带着这一串串问题组成了调研团,于8月29日至9月2日在贵州省安顺市西秀区,开展了为期5天的调研实践活动。

新场河水库工程的建设可以解决很多问题

8月30日上午, 水利部重点8团一行9人,经过近一个半小时的山路跋涉抵达了西秀区新场河水库工程现场。新场河水库工程于2014年4月启动,计划今年年底完成大坝主体工程建设,明年4月开始蓄水,设计库容1350m3,设计灌溉面积4.05万亩。新场河水库建成后,将解决上下游三个乡镇4.3万人和2.3万头牲畜的饮水问题。同时,依托水库1000多亩的水面面积,乡政府计划开辟旅游线路,带动库区周边居民开展农家乐、拓宽农副产品销售渠道和市场,发展旅游经济,带动库区脱贫致富。调研团在水库施工现场,听取了乡镇领导、施工方负责人的情况介绍,就水库建设的专业问题进行了深入交流。随后,调研团成员走进水库移民安置点,就移民安置中的拆迁补偿、住房面积核算、就业、脱贫方式等内容,与水库移民进行了亲切交流。通过调研走访,调研团对水库建设解决当地居民吃水难问题、脱贫致富的重要意义以及水库移民过程中出现的常见问题和解决办法有了较为深入的了解和深切的感受。水利精准扶贫贵在找到穷根、帮到点上。

岩腊乡是安顺市一个汉族、苗族和布依族杂居的山区民族乡,属于发育最典型的喀斯特地貌,无法形成径流,主要靠天吃饭,属省级一类贫困乡。制约岩腊乡发展的瓶颈就是无稳定饮用水源。依托新场河水库工程建设,岩腊乡水利生态移民工程总投资3564万元,将以前分散在山间居住的226户、1238位居民,集中移民到新的居民建设点。调研团同岩腊乡政府负责人就移民安置点的选址、移民补偿款、房屋分配、养老院、牲畜养殖点、旧有房屋拆迁等问题进行了交流。调研团还走访了部分居民家中,亲切感受到他们对移民搬迁工程和安全饮用水的期盼。通过实地走访,调研团对于移民搬迁工作的必要性、复杂性有了较为清晰的认识。“一切要为人民打算,一切要为小康苦干”。希望在当地政府的科学推进下,早日打赢脱贫攻坚战。

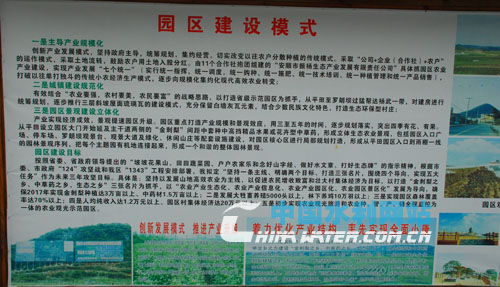

水利设施的建成将荒山变成了产业发展园区

8月31日上午,调研团来到西秀区杨武乡大屯河产业园区调研。该园区占地面积5万余亩,原来只能零星种植玉米,大部分是无法种植的荒地。为有效解决该园区生产用水问题,2015年6月29日贵州省财政厅、水利厅下达省级资金700万,启动该园区一期用水工程建设,主要建设内容为新建提水泵站1座及其相应配套设施;铺设安装提水钢管0.86千米;新建1座灌区高位水池600立方米,铺设安装输水干管2.06千米,新建灌区闸阀井7个,精品区(100亩)铺设安装支管0.4千米、田间配水管网13.2千米,喷头2280套及相应配套管件;建立自动化与信息化系统1套;新建排洪渠380米。工程完成后解决3310亩灌溉。目前工程进度已达98%,预计今年9月中旬全部完成。目前,园区种植了金刺梨、头花蓼、油用牡丹、脆红李等多种经济作物。水利工程的顺利建成,将原先靠天吃饭的农业生产状态改为集中控制的高效定点灌溉,大大节约了人力,以配水建设实现扶贫,使杨武乡大屯河产业园区精品水果种植逐渐实现了规模化,中药材种植实现了产业化,已成为国内多个制药企业的供货商。当地土生土长的农民,现在不光将低产的土地流转给园区,亩均年纯收入500元,还成为了园区的工人,月均收入最高可达2000多元,一举摆脱了贫困落后的面貌。

调研团在调研期间还参加了该园区金刺梨的修剪作业,亲身体验了水利精准扶贫带来的沉甸甸的收获芳香。

美丽乡村旅游致富 零排放保障安全水生态

8月31日下午,调研团来到安顺市西秀区旧州镇调研浪塘村“美丽乡村”建设。浪塘村利用型江河天然水资源优势,创建了“四在农家、美丽乡村”市级重点示范点,发展了鱼腥草种植、鱼藕共生荷塘和乡村休闲度假游等多种经济产业,稳步提高了村民收入,实现了脱贫致富的目标。调研团还详细了解了该村人工湿地污水处理系统,其污水处理工程是“一建四改治八乱五有四化三提高”工作的一部分。污水处理工程根据综合生活用水定额标准,考虑到旅游流动人口,按服务人口1500人设计(目前浪塘村常驻人口800人)。通过该工程,生活污水依次通过油水分离池、砂石过滤和植物净化池,利用菖蒲、美人蕉等植物吸附一些有害物质,参与解毒过程,对污染物质进行吸收、代谢、分解,实现了节能降耗、水体净化,污水达标排放,还美化了环境。人工湿地污水处理系统是一个综合的生态系统,它应用生态系统中物种共生、物质循环再生原理,结构与功能协调原则,在促进废水中污染物质良性循环的前提下,充分发挥资源的生产潜力,防止环境的再污染,获得污水处理与资源化的最佳效益。

水利扶贫助力生态发展

9月1日上午,调研团来到西秀区黄腊乡调研水利精准扶贫带动农业产业园建设情况。黄腊乡以前是典型的工程性缺水乡镇,水资源开发利用水平低,严重制约了全乡农民群众生产生活和经济发展。近年来,黄腊乡加快小型水库、山塘和引水设施等水利工程建设,依托农业示范园,着力打造樱花森林、生态苹果、精品葡萄3个园区,龙清河、玲珑河、猛方河3个生态纽带,优质水稻、烤烟生产、现代农产品电商物流商贸3个基地。通过新修水利工程以及对现有水利工程的除险加固,水源不再是制约黄腊乡经济发展的瓶颈,而是做到了产业延伸到哪里水利设施就跟进到哪里,水利助力脱贫致富系统性工作全面落地。随着园区建设,首届樱花节、山地自行车赛成功举办,提高了黄腊乡美丽乡村旅游业的知名度,进一步拓宽了农民增收渠道。水利扶贫工程建设为全乡经济发展和群众增收致富提供了有力的支撑和保障。

传播水知识 节水爱水大家行

9月1日上午, 调研团来到西秀区黄腊乡龙青小学,为小同学们讲授水课并捐赠水利科普图书。龙青小学现有15个教学班级,共有学生360人,是黄腊乡东部的一所全日制公办农村寄宿制学校,现有住宿学生248人,学校正朝着让学生吃在学校无食忧,住在学校受关爱,学在学校长知识,乐在学校感幸福的目标,解决家长外出务工的后顾之忧。调研团来自中国气象局国家气象中心的聂高臻团员为五年级的小同学们讲授了一堂题为《绚烂的水世界》的水利科普课程,宣传水利工程在国家建设中发挥的巨大作用和可以为大家解决洪涝、干旱等水问题的功效,同时号召同学们从生活的点滴之处爱护水、节约水。课后调研团将中国水利水电出版社捐赠的少年水利系列科普图书和团员们捐献的小学生读物捐赠给龙青小学,受到学校师生的热烈欢迎。

水利是农业的命脉

9月1日下午,调研团来到西秀区大西桥镇鲍家屯,亲身见证了600多年来一直发挥着巨大作用的鲍家屯水利工程。鲍家屯古水利工程号称“黔中都江堰”,兴修于明代初期,由横堤、顺堤和高低龙口组成,配套了碾房,可以满足引水、水量调节、排水和借用水力等功用,工程灌溉面积2300亩,六百年来延用至今。工程水源来自于乌江支流邢江河上游,由分水枢纽(当地人称“移马坝”)将河道分为两条干渠,再经过二级分水坝,将水量分配到下级渠道,从而满足为不同高程农田自流灌溉,属引、蓄、排结合的塘坝式水利设施。2012年5月23日鲍家屯明代水利工程获中国国家灌溉排水委员会、中国水利学会水利史研究会授予的“水利遗产保护奖”。鲍家屯原有古水碾房6处,现存2处,其中一处仍可利用水力碾米磨面。古水利工程不仅使鲍家屯具有便利的农业与生活用水、粮食加工等条件,还延续了文化和历史信息,被联合国教科文组织誉为“不是博物馆的博物馆”。鲍家屯老支书动情的说:“古水利工程是支撑鲍家屯600多年生存发展的生命线,是印证毛主席‘水利是农业的命脉’伟大论述的历史活见证。”团员们在见证600多年的水利工程到目前仍惠泽鲍家屯村民的同时,也深切体会到水利工程“功在当代,利在千秋”的伟大功效。

建言献策 助推水利扶贫工作新发展

9月2日上午,水利部重点8团与安顺市、西秀区人民政府及其有关部门就水利精准扶贫调研实践活动成果进行了汇报交流。安顺市人民政府副市长熊元,市政府办、市水务局、市烟草专卖局、市扶贫办、市气象局、市科技局、团市委、市地震局、市中药办和西秀区政府办、区水务局等有关部门的负责同志参加了会议。调研团团员围绕水利扶贫工作为地方区域经济社会发展和群众脱贫致富提供支撑和保障方面分别汇报了心得体会,并对加强水利精准扶贫、水利移民安置、水利数字化建设、生态旅游发展、古水利工程保护传承等方面提出了意见和建议。熊元副市长对“不忘初心、根在基层、青春担当”的调研实践活动给予了高度评价,对团员们的调研成果给予了充分肯定,对团员们的意见和建议进行了安排和部署,希望团员们在各自的工作岗位上对安顺市的脱贫攻坚工作给予大力的支持,并通过本次调研实践活动助推安顺市水利扶贫工作迈上新的台阶。