永定河绿色生态发展带鸟瞰 顾斌杰/摄

重现的燕京八景之一——卢沟晓月 张亚民/摄

永定河管理处党团员清洁机闸的启闭设备 邱颖/摄

生态修复后的官厅山峡 张亚民/摄

莲石湖 张亚民/摄

门城湖 张亚民/摄

晓月湖 张亚民/摄

斋堂水库为下游13个村1万多人提供水源 张亚民/摄

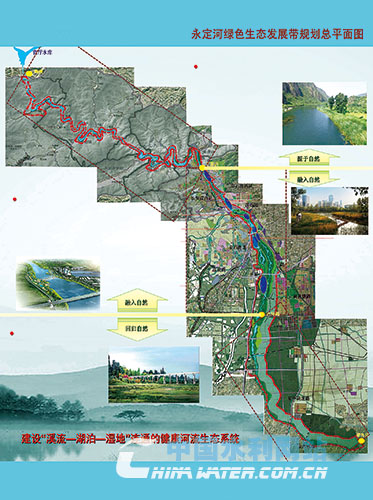

永定河绿色生态发展带总规划平面图(北京市永定河管理处提供)

“治愈北京母亲河,建设京西绿色生态发展带”。多年来,以北京市永定河管理处为代表的首都水务人以此为己任,发扬“献身、负责、求实”的行业精神,在新时期首都治水管水工作中实现由强调水务服务保障功能向突出水务引导约束功能转变;由强调水资源开源节流并重向全面落实“节水优先”理念转变;由强调工程治理向注重系统治理和水源涵养保护转变;由重视城市供排水管理向城乡供排水统筹兼管并重转变;由粗放式管理向规范化、精细化和智能化管理转变;由水安全区域化管理向流域化管理转变,成为勇担生态文明和美丽北京建设的引领者、推进者、实践者,将干涸多年的永定河打造成了一条有水的河、安全的河、生态的河。如今,永定河两岸已逐步形成一条绿色生态发展带,水岸经济快速崛起,极大支撑了区域经济社会和谐发展。——题记

□记者 韦应魁 陈锐 通讯员 蔡新娥

“半钩留照三秋淡,一蝀分波夹镜明。”乾隆皇帝的这句诗词,描绘的就是燕京八景之一——卢沟晓月。彼时的永定河,古桥默默,涧水如练,西山似黛,一轮弯月倒映水中,月影儿摇曳,宛如美人,明媚婀娜。

但乾隆皇帝笔下的美景,并没有被永恒定格。河道断流、生态破坏……永定河的发展历史上,自然与人类都曾给她留下过一道道苦楚的伤痕。经过几代人不懈努力,如今的卢沟桥畔,古韵如卷的绝美场景在消逝多年后又展现在世人面前。尤其是到了中秋佳节,夜色下的宛平城里车水马龙,人们纷纷来此赏月抒怀。市民不禁感慨:“卢沟晓月,原来真是像古诗中描绘的那样美啊!”

京春四月,花红柳绿。在北京市永定河管理处相关负责人陪同下,记者沿永定河北京段自上而下,探访她的瑰丽多姿,追溯沿河两岸的人文古迹,感怀千年母亲河的治水兴水史,切身体会首都水务事业在新时期翻天覆地的喜人变化。

生态遭到破坏

母亲河在流泪

永定河,是北京的母亲河,她滋养孕育了世世代代的北京人。很久以前,永定河跨越现在的山西、内蒙古、河北、北京、天津五个省区市地区,全长747公里,在广阔平坦的华北平原上随意摆动、渲泄,形成了大片的洪积冲积扇,流域面积4.7万平方公里,既造就了肥沃的土壤,又留下了大量的湖沼和丰富的地下水,孕育了北京地区最初的文明。

历史上,永定河曾被叫过浑河、无定河。永定河从黄土高原携带大量沙砾一路奔涌,来到官厅山峡方进入北京境内。在两侧陡峭山崖的挤压下,水势骤然升高,冲出山口进入平原地区后,河道较宽,纵坡平缓,河水流速骤减,大量泥沙淤积,河道高程比城区地面高出15米,对北京小平原斜向东南成建瓴之势。

曹魏时期,为灌溉大片良田,镇北将军刘靖修建了戾陵堰和车箱渠,这是有文字记载以来北京最早的大型水利工程。马蹄声碎,筏舟穿梭,远商近旅,往来如织……《卢沟运筏图》记录了历史上永定河古渡口的繁华与人气。从民居到城建,从灌溉到运输,永定河将文明和繁华都给予了这座城。

到了元、明两代,随着城市地位的提升,人们对永定河流域的开发日益加深。虽然筑堤固岸的治河措施从未停止,但越来越固定的堤岸却使得河床淤积越来越严重,永定河的水害反而更加频繁。水涨堤高,形象地描述了永定河的治理史,也记录了永定河的灾患史。

到了清康熙年间,永定河决堤泛滥危害震惊了当时的朝野。康熙亲察灾区,下决心彻底治河。为此,清政府专门设立了永定河管理衙门,修缮堤防,疏浚河道。治河工程的复杂性、系统性,管理制度的专业化,都远远超过了前代。位于房山区琉璃河镇的金门闸,便是清代二百多年间以疏导为主治理永定河的有力见证。为祈祷永无河患,康熙敕建卢沟桥畔的惠济祠,封永定河神为“安流广惠永定河神”,此后浑河更名为永定河。

然而永定河并未就此安定,传统收沙治水的方式虽能一时缓解患情,却无法彻底改变永定河桀傲不训的本性。暴戾乖张的永定河一旦发作,京师不保,津冀泽国。1939年,永定河、大清河发生特大洪灾,致使近3千人死亡,京津地区一时民生涂炭。据史料记载,新中国成立前的834年间,永定河共决口81次,漫溢60次,改道9次,5次水进北京,8次水淹天津。上世纪六十年代,由于上游生态恶化和气候变化,永定河北京段逐渐断流,曾经的草丰水美之地,生态系统遭到严重破坏,生态环境极其脆弱,严重制约了北京西部经济社会的发展。

思路决定出路

打造生态屏障

新中国成立后,党和政府把兴修水利作为治国安邦的千秋伟业,为保京畿无虞,永定河治理成为重中之重。经过国家和北京市规划,按照“上蓄、中疏、下排、适当蓄滞”的建设方针,1954年5月,在永定河干流官厅山峡入口处建成官厅水库。屹立在官厅山峡中间的大坝,紧紧锁住了永定河这条难以征服的蛟龙,也为北京市的灌溉、发电发挥了巨大作用。虽然水库减少了上游洪水的压力,但永定河的防洪压力依然不可轻视。

1975年5月,北京市政府成立北京市永定河管理处,旨在进一步加强治理和管理,让永定河能够长治久安。从此,永定河北京段172公里长的河道,在防汛、水资源调配及河道管理等方面有了当家人。永定河的治河史由此翻开了新篇章,治理工作也走上了正规化、专业化的道路。

几十年来,以北京市永定河管理处为代表的北京水务人,扎根水利一线,科学管理,精心组织,永定河北京段逐步形成了由官厅、斋堂、大宁、永定河滞洪水库和加固加高后的干流堤防、卢沟桥分洪枢纽、小清河分洪区组成的防洪工程体系。截至目前,官厅水库已达千年一遇洪水设计、可能最大洪水保大坝安全的防洪标准;直接保护北京内城的三家店至卢沟桥河段,左堤达到万年一遇防洪标准,右堤已达到100年一遇洪水的设防标准;卢沟桥以下左右堤已达到行洪2500立方米/秒,左堤超高2.5米,右堤超高1.5米的设防标准。有了这些保障,永定河洪水灾害基本得到了控制。

在卢沟桥分洪枢纽处,有一座纪念碑,这是对千年永定河终于安澜的纪怀,更是对在艰苦岁月里水务人不畏艰辛、勇于奉献的崇高敬意。

门头沟区燕翅镇水文站,是永定河流域防洪体系的前哨,主要负责流域内4.37万平方公里的水文测报工作。一旦官厅山峡形成洪水,该站会第一时间将准确的水文数据上报给国家防总和海委、北京市防指,为上级决策提供依据。站长老杜已经在这里工作了30多年,在走廊的宣传栏里,记者看到了他年轻时在河道中测流的画面。

“以前这里的公路还没修好时,我们上班都要先从城里坐火车到镇上,然后再步行到站里。一年要测200多次,无论春夏秋冬,都得穿着皮裤下到河里。几十年了,辛苦是辛苦,但也习惯了。”谈起这些变化时,杜站长脸上洋溢着自豪,“现在科技很先进,拿着电波测速仪就能测流,数据全部联网,实时监控,又快又准。”

现代的防洪规划,完善的防洪体系,信息化的水文监测系统……这些现代化防洪手段,将千年永定河管束得服服帖帖。然而,由于气候以及上游城市用水量增加等原因,自上世纪七八十年代以来,永定河的来水量急剧下降。河道出现枯竭,防洪话题似乎显得格格不入。同时,恶化的河道生态环境,造成水土流失日益加剧,昔日水草丰美的永定河,转而成了北京的一大风沙源,不仅给沿岸百姓带来诸多不便,也严重制约了城市均衡发展。实际上,长期干旱导致水土都处于一种疏松状态,一旦暴雨来袭,洪水发生更加容易且凶猛。因此,永定河的防洪工作仍然不能怠慢,对她的治理和保护还远远没有结束。

生态治理显成效

母亲河展笑颜

面对水资源极度短缺的现状,要把风沙弥漫、杂草丛生的沟沟壑壑改造成鸟语花香,绿野清波的都市后花园,难度可想而知。2009年,根据北京市委、市政府提出的建设京西生态屏障,服务水岸经济,全面提升北京西南五区社会经济发展水平,建设宜居城市的要求,针对永定河多年断流干涸、生态退化的局面,北京市水务局会同有关部门编制了《永定河绿色生态走廊建设规划方案》,为再现母亲河波光粼粼的美景蓄势发力。

治理永定河,首先要从治水开始,那么,水从哪里来呢?在“向观念要水、向科技要水、向机制要水”的思路引导下,北京水务提出以再生水和雨洪水为主、官厅水库为补充、流域外调水参与调配的水资源配置思路,充分利用污水处理后的再生水,这成为永定河治理工程中的一大亮点。同时,利用循环管线进行循环调配,不但节约用水,还可以保证水质达标。丰水多蓄,枯水少蓄,以绿带水,水绿相间,既能改善生态环境,又能增加水资源,可以说是最经济有效的措施,也是全面发展循环经济的重要实践。

2010年,按照“安全是主线、节水是理念、生态是效果”和可持续循环利用的新思路,遵循“以水带绿,以绿养水”的生态理念,北京首批启动门城湖、莲石湖、晓月湖、宛平湖和循环管线工程(简称“四湖一线”),并以“四湖一线”为基础,努力将永定河打造成北京西部的一道生态屏障。先期的“四湖一线”工程建设项目总投资14.1亿元,治理河道14.2公里,总面积550公顷,其中水面270公顷、河滨带280公顷,修复堤防生态23.9公里,铺设、修建了21公里的循环管线及3座泵站。

防洪,自始至终都是永定河治理工作的主旋律。有人担心:如遇洪水,河道景观是否会影响行洪?通过大量的研究和计算,北京水务在植物配置上遵循“防洪安全性、功能多样性、景观多样性和因地制宜、适地适树”的原则,定出了永定河里种植的一个原则,叫“三草五灌十乔”。所谓“三草”,是三年洪水位以下以草本或者水生植物为主;“五灌”,就五年一遇到十年一遇这一段主要种植灌木;“十乔”,十年水位线以上基本上已经达到堤顶,就种植一些乔木。这一设计,不但美化了河道,而且较好地解决了永定河防洪与绿化之间的矛盾,给治理工程提供了安全基础。

从小就生活在卢沟桥边的陈万福老人,一直企盼着永定河治理工程能快点完成,他说:“我经常骑自行车沿着两岸去观察施工场面,永定河终于又要有水了!”为了京城百姓的祈盼,永定河管理处自上而下主动、全面地承担了工程建设的各项工作。在宽阔的流域施工现场,建设者们心怀重现永定河生态美景的梦想,肩负京西五区人民的重托,无论寒风刺骨或是炎炎烈日,都坚守在工地上,精心筹划、日夜操劳,保证工程顺利、有序推进。

在工程进程中,市委市政府领导多次现场调研,并做出重要批示和指示,要求加快推进永定河绿色生态发展带发展建设,按照规划进度,把每一项工程做扎实,改善环境,惠及民生。

2011年6月8日,永定河绿色生态发展带循环管线工程泵站机组正式启动,这无疑是为四湖打造了健康的“心脏”和通畅的“血管”。汩汩水流注入永定河北京段,形成循环水面,干涸几十年的永定河终于有水了。2013年,经过四年时间的建设,随着门城、莲石、晓月、宛平、园博这五湖及园博湿地的修建完工,从门城湖到卢沟桥,一条长14.2公里,曲致有情、水清岸绿的自然河道在京西大地上闪亮问世。

按照《永定河绿色生态走廊建设规划方案》,永定河北京段172公里长的绿色生态发展带,将构筑起水生态保护、水资源配置和防洪安全保障三大体系,自上而下形成溪流——湖泊——湿地三部分连通的健康河流生态系统,建成“一条生态走廊、三段功能分区、六处重点水面、十大主题公园”的空间景观布局,新增水面1000公顷、绿化面积9000公顷,回补地下水1亿立方米,彻底消除扬沙扬尘,提高空气质量,形成有水有绿且生态良好的北京西南生态屏障,显著提升永定河的生态服务价值。

“在我的记忆中,卢沟桥下的永定河一直没有水,只有干涸的河床和枯黄的荒草。初中的时候和同学们一起骑车到这儿来赏月,大风一刮浑身都是土,哪儿还有心情赏月呀。”三十几岁的小何,是地道的北京人,谈到永定河治理工程,他感慨良多,“现在可不一样了,自从永定河绿色生态发展带建成后,永定河里有水啦,两岸也绿了,心中真是充满了自豪感。”

寻求永续发展

治理任重道远

经过治理的永定河,如今已基本形成一条有水的河、安全的河、生态的河,更是一条文化的河。位于北京西南部丰台区的园博园,是第九届中国国际园林博览会的举办地,它依托永定河道,与卢沟古桥遥相呼应,历史文化氛围浓郁,地形多变,山水相依,颇具特色。随着永定河绿色生态发展带建设,园博园已成为现代北京城的一张名片,吸引了众多国内外游客来此赏景游玩。

园区内的锦绣谷,原为永定河河床的一部分,曾作过采砂场,后成了建筑垃圾填埋场,至园博会筹建前,仍留有一个面积为20公顷、深达30米的大沙坑。设计人员利用既有地形,将这一垃圾填埋场改造为下沉式景观花园,取传统“燕京八景”之精髓,内设大型山石叠水、花卉瀑布等景观,被誉为“化腐朽为神奇”的生态修复典范。园博湖占地246公顷,与园博园整体建设交相辉映,是永定河绿色生态发展带上最亮丽的风景线。湿地生态公园作为园博园水源净化的工程项目,面积40公顷,承担园博湖水源净化功能,每天能处理再生水8万立方米。

城市因水而兴,风景有水则活。原本发展落后的京西南五区,开始从背对永定河转为面向永定河。按照生态循环和绿色环保这一世界发展潮流,京西南五区依托永定河绿色生态发展带,快速转变自己的经济发展方式,提高发展质量和效益,挖掘永定河沿岸以现代服务业为主导的巨大发展潜能,吸引了包括文化创意产业、休闲旅游、高端科技园等优质发展要素的聚集,强力推动了区域经济前进步伐。

随着江水入京,作为调蓄功能的大宁水库已是碧波荡漾,并与园博湖一起融入五湖一线。“下一步通过管线调试、改造、延伸,如有需要,可以将江水上调到门头沟区,为山区百姓提供水源。” 永定河管理处的相关负责人自信地说。从河口的绢绢细流到五湖一线的水美堤绿,从官厅山峡的幽州古村到古朴热闹的宛平城,从甘于寂寞朴实无华的水文职工到门头沟新城街道上熙熙攘攘的行人……这些对比与变化,令人思绪万千,在感慨千年母亲河前世今生的同时,更为水务人的精神所感动。

虽然北京市对域内永定河部分河段进行了生态修复,并取得了显著成效,但从全流域视角来看,永定河流域仍存在水资源供需矛盾突出、河道长期断流、部分河段水质污染严重、部分河床砂石化、洪水防御标准亟需提升等问题。

2014年,国务院提出加强环渤海及京津冀地区经济协作,京津冀协同发展,并强调了环保水务要先行。从经济合作转向经济发展与生态环境的双赢共享,污染排放治理、水质改善、生态建设将是京津冀合作的新亮点,永定河因此被列入水利部京津冀协同发展专项规划生态修复治理重点河流之首。

2015年,中共中央、国务院出台《关于加快推进生态文明建设的意见》。《意见》提出,生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要内容,关系人民福祉,关乎民族未来,事关“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。

作为特大型缺水城市,水是首都发展的基础和命脉。新时期,首都水资源约束仍然趋紧,水环境改善需求更加迫切,水生态服务功能愈显重要,北京水务工作面临前所未有的大好机遇,也面临诸多风险与挑战。

北京市水务局依照节约优先、保护优先、自然恢复为主的基本方针,坚持绿色发展、循环发展、低碳发展的基本途径,到2020年,北京市中心城区的河湖将全部实现“水清、岸绿、安全、宜人”的目标,同时加快推进“三环水系”建设,着力构建流域相济、多线联络、多层循环、生态健康的水网体系,推动京津冀协同发展,进一步提升城市水安全保障和水生态文明建设。

北京市水务局紧紧围绕新时期治水思路和北京市政府“四定”原则,顺应新常态、把握新趋势、落实新要求,坚持以保障首都水安全为核心,以节约保护为先导,以重点项目为支撑,以深化改革为动力,以法制建设为保障,深入推进治水思路的战略性转变,在新的起点上加快推进“民生水务、科技水务、生态水务”建设,进一步完善水安全保障体系,为建设国际一流和谐宜居之都提供坚实的水务支撑。

永定河,这条北京的母亲河已经从沉睡中苏醒。她从山间走来,脚步轻盈,抚绿两岸的树木,滋润孩子的嘴唇。她为美好的生活而歌唱,更为人们带来甜美的梦想。

来源:中国水利报 2015年5月15日