白鹤梁题刻:传承水利文化精神

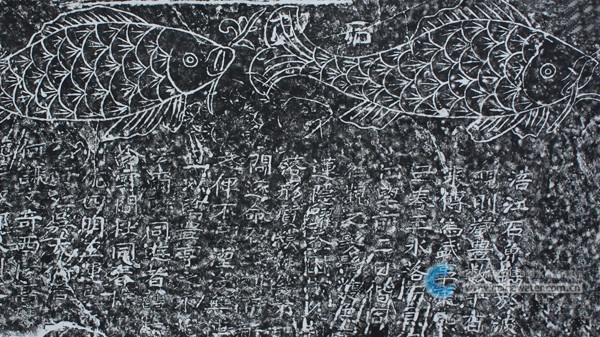

“石鱼”成为枯水水标 资料图片

潜水员清洗水下的白鹤梁题刻 资料图片

淹没前的题刻 资料图片

□蒋锐

习近平总书记在联合国教科文组织的演讲中强调:“每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新。”白鹤梁题刻的历史文化传承就是中华民族代代守护,薪火相传的文明血脉;白鹤梁水下博物馆的诞生更是中国人民勇于创新的智慧结晶。

白鹤梁题刻传承中华文化精神

白鹤梁题刻始于唐广德二年(764年)以前,现存题刻165段,1万余字。它是长江流域古代枯水石刻群最典型的代表,记录了长江1200多年来72个枯水年份的水文资料,在中国乃至世界都是绝无仅有的,是世界大河文明中至今保存完好并为当前水利事业提供参考的古代“水文站”的实例。它汇集了历代数百位文人的墨宝,反映了当地人文生活,在水文科学、历史文化、书法艺术等领域具有极其重要的科学研究价值,有“世界第一古代水文站”“水下碑林”之称。

千百年来,古代先民通过长期观测长江水位变化,以在石梁上刻鱼为标的独特方式,记录了长江历代枯水水位的基本情况,形成了108段具有水文价值的枯水题刻,极具系统性、连续性和科学性。

他们把石鱼的眼睛作为测量水位的标准点,将石鱼出水时间、观鱼者的姓名、石鱼到枯水线的距离记录下来,刊刻在石梁上,久而久之成为枯水水标。这与世界其他文明已知记录水位的方式皆不相同,是一种基于中国传统文化的独特创造。创造这种独特水文记录方式的人们,把枯燥的数字记录变成富有文化内涵的艺术创作,并将其与观看石鱼出水、预测丰收等当地民俗活动结合起来,使这些记录成为当地人们的自觉行为,从而拥有了长久的生命力。民间文化创造最具民族传统性和文明积累性,白鹤梁题刻不仅是当地民众在千百年历史进程中所创造的灿烂水文文化遗产,而且更是中华民族在长期的历史淬炼中传承至今的文化精神。

白鹤梁水下博物馆彰显中华民族卓越非凡的创新精神

白鹤梁题刻是中国古代先民创造的杰作,白鹤梁水下博物馆则是现代中国人民卓越非凡的创造成果。长江三峡水利枢纽工程的建设使库区水位发生改变,白鹤梁题刻因此永久淹没于水下。如何保护好白鹤梁题刻是三峡工程文物保护工作的重中之重。通过10年论证,先后产生了7个方案,最终由中国工程院院士葛修润创新性地提出了“无压容器”的保护方式,通过水下保护体、交通及参观廊道、地面陈列馆三个部分的综合构建,实现了白鹤梁题刻在长江水下40米原址原貌原环境的保护和展示。白鹤梁题刻原址水下保护工程是中国从单一的水下考古走向全方位水下文化遗产保护的典型范例。这种保护方式使同类文化遗产保护成为可能,水下博物馆的兴建也成为国际博物馆建设史上的又一成功范例。联合国教科文组织将白鹤梁定义为“世界首座非潜水可到达水下遗址博物馆”。

观众能够以非闯入方式,近距离观赏处于长江江底的白鹤梁题刻,获得穿越水下时空的体验,正是白鹤梁题刻原址水下保护工程的核心价值所在。白鹤梁水下博物馆运行以来,文物状态良好,题刻观赏清晰,让观众在轻松和谐的氛围中享受白鹤梁题刻独有的水下参观带来的文化震撼。这种体现人与自然和谐发展的文化遗产保护,完全符合《威尼斯宪章》关于文物保护的真实性、完整性、观赏性和延续性的要求,也符合《水下文化遗产公约》就地保护和公众开放的原则。

在科技的帮助下,白鹤梁题刻涅槃重生,唤起世界对中华文明杰出创造的了解与喜爱,令世界赞赏的文化遗产代代相传,成为中华民族永续发展的精神支撑。因此,白鹤梁水下博物馆的建成,彰显的不仅是先进的科技手段,更是进步的人文思想,为我国文化遗产科学保护书写新的篇章。

白鹤梁题刻的可持续发展是传承创新的历史责任

白鹤梁题刻的水文科学价值独一无二,艺术、历史和社会文化价值突出,是古代中国人民的智慧结晶。在已公布的世界遗产中,还没有一处单独的水下文化遗产和水文遗产,白鹤梁题刻的成功申遗将填补世界文化遗产类型的空白,为世界文化遗产保护、展示和可持续发展贡献中国方案。

白鹤梁水下博物馆是加强中外人文交流,增强国际传播能力,讲好中国故事,展现真实、立体、全面中国的极佳平台。中国建成了埃及、希腊、墨西哥等国家想建而没有建成的水下博物馆,这是中国智慧的体现,是中国文化自信的宣言书。因此,应该在保护好文化遗产的前提下,以申报世界文化遗产为目标,以中国水文博物馆(国家水文遗址公园)和国家AAAAA级旅游景区建设为阶段性任务,实现白鹤梁题刻保护、利用和可持续发展,让白鹤梁成为水下文化遗产保护的先行者,成为我们文化自信的历史书写者、见证者、记录着和传播者,成为中国水文遗产传承与创新成果的代言人。

来源:中国水利报 2021年2月4日

作者:蒋锐

责任编辑:尼冰琳