以水兴农惠绵长

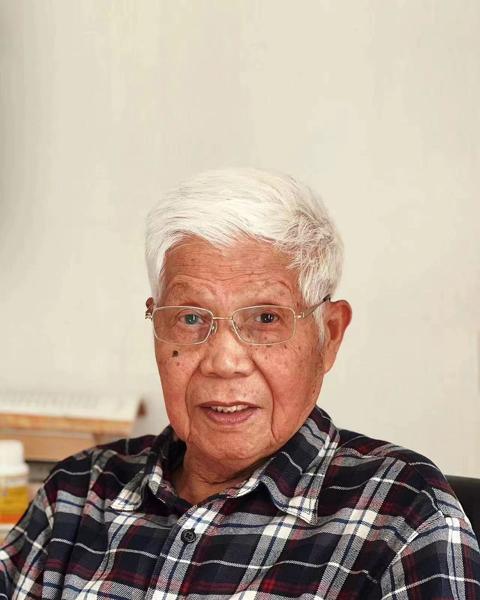

——水利部退休干部乔玉成讲述调查研究推动农村水利建设的故事

□本报通讯员 郑延坤

“一定要扑下身子,去基层走一走、待一待、看一看”

改革开放后,随着联产承包责任制在农村的推行,农民的生产积极性大幅度提高,但大量的农村水利工程老化失修、废弃闲置,在农业生产中无法发挥应有的效益。1985年,乔玉成被调入水利电力部(水利部前身)农水司工作,下决心带领大家攻克这个难题。

冬春季节是兴修农田水利工程的黄金期,也是深入基层的好契机。1985年11月,乔玉成踏上了“进乡村、下基层”的调研之路。

乔玉成专挑群众反映最强烈、矛盾问题最突出的地方去。“一定要扑下身子,去基层走一走、待一待、看一看,问题都在那里摆着呢!”通过与乡镇水利站职工深入接触,他发现负责养护基层水利工程的乡镇水利站,由于多年经费不足,缺乏专业的组织培训,职工收入不稳定,工作热情普遍不高,业务水平参差不齐,一些水利站形同虚设,大量本可以在农业生产、防洪抗旱中起到重要作用的渠道、涵洞,没有得到正常使用,甚至遭到侵占、破坏。由此,乔玉成得出结论,缺乏专业有效的管理,是农村水利工程无法发挥效用的症结所在。

改变现状刻不容缓。经过调研,乔玉成建议,从基层水利管理体系的组织建设入手。很快,他提交的调研报告得到了部领导的高度重视,并向当时的劳动人事部国家编制委员会提交了有关基层水利管理体制改革方案的报告。

1986年,国务院召开农村水利工作座谈会,提出要建立健全水利基层服务体系。自此,新中国成立以来第一次基层水利机构组织建设工作,正式拉开序幕。

“坐在办公室里看资料永远得不到答案”

设立基层水利机构编制工作从没有人做过,设立多少编制?依据是什么?如何评估基层水利站的工作量?经费从哪里出?怎么鉴定人员资质?一切工作都要从零开始。

“坐在办公室里看资料,永远得不到答案!”乔玉成立即申请抽调几个省的农水干部,成立工作组,逐个统计全国2000多个县乡水管站管辖的塘坝、河流、灌溉面积、水利工程等数据,再将收集到的资料,逐项汇总成文。经过激烈辩论、反复研讨,工作组初步确定了基层水利管理机构设置、人员编制标准、经费经营管理等方面的可行性方案。

1986年,以工作组提出的可行性方案为蓝本,水利电力部会同劳动人事部、财政部颁发了《基层水利、水土保持管理服务机构人员编制标准(试行)》,又于1987年颁发了《基层水利、水土保持管理服务机构工作条例(试行)》等文件。据此,我国广大农村地区迅速组建了以水利管理站为重要实体的基层水利服务体系,有力地推进了农村水利的有序发展。

多年后,乔玉成再去当年调研过的乡镇水利站,看到的场景是,水利职工们有了正式编制、稳定的收入,工作热情高涨,管理规范有序。

“如果拿不出事实数据,解决问题就无从谈起”

解决了基层水利管理体系的组织建设,乔玉成又马不停蹄地开始了新一轮调研。这一次,他将目标对准了农村水利行业又一个重要环节:大型灌区工程管理。

我国的气候条件和水资源状况,决定了灌区在粮食生产中的重要地位,大型灌区更是为规模化农业生产和国家粮食安全提供了重要保障。我国大型灌区大多建于20世纪五六十年代,受技术条件所限,许多工程设计标准低,配套程度低,工程及设施养护无法落实。

“如果拿不出事实数据,解决问题就无从谈起!”乔玉成认为,评估灌区的老化情况,不能只做定性描述,应当建立一个具体、实用的量化评价体系,以便下一步有的放矢、有序改造修缮老化灌区。

1990年4月,水利部农水司牵头建立“全国灌区工程老化损坏分级和调查方法”课题组,委托武汉水利电力学院,湖北、湖南省水利厅共同参与。短短半年时间,乔玉成带队先后前往全国7个大型典型灌区进行实地调查,在科学分析的基础上,建立了灌区建筑物老化损坏程度评价模型,进而用调查数据和评价模型,对全国195处大型灌区工程老化、失修状况进行了评估。

从那时起,大型灌区续建配套和现代化改造陆续展开。1995年开始,国家安排专项资金用于灌区续建配套、技术改造试点工作;1998年,国家正式启动大型灌区的续建配套和节水改造项目;党的十七届三中全会提出“到2020年基本完成大型灌区续建配套和节水改造任务”……

随着大中型灌区续建配套与节水改造项目如火如荼开展,农业综合生产能力不断提高,农民收入持续增长,粮食安全得到有效保障。这些都离不开乔玉成等老一辈水利人持续开展基层调研、科学建言献策的努力。

虽然退休多年,但乔玉成对于农村水利的关注一如既往。他深情地说:“这些年我们国家的综合实力不断增强,从大型灌区到中型灌区,都在逐步进行改造,这对确保粮食安全至关重要。把中国人的饭碗牢牢端在自己手中,农村水利是关键一环。”