铸就大国重器的“绣花匠”——记“全国劳动模范”王克祥

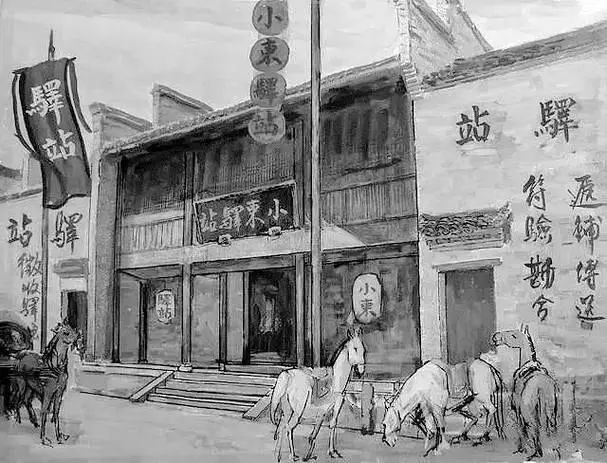

王克祥检查钻孔偏斜情况 中国三峡集团供图

王克祥在大坝基础灌浆廊道检查施工情况 中国三峡集团供图

□本报记者 陈思杰 通讯员 杜健伟 朱静霞

在金沙江上,与灌浆工程打了半辈子交道的王克祥有个响当当的名号——“王灌浆”。

自1991年踏入水电行业,30年来,王克祥对待灌浆工程犹如做针线活一样细致用心,可谓是大坝基础的“绣花匠”。说起他与基础灌浆的故事,还要从最初在工程建设时讲起。当时的他发现,我国一直以来在水电工程基础灌浆方面技术落后、人才匮乏,从此他就把基础灌浆作为研究方向,并与这个辅助性的冷门专业结下了不解之缘。

铸造“地下长城”

2006年,王克祥开始参与溪洛渡工程建设,与金沙江水电开发结缘。在此之前,尽管他已经参与了多座水电站的建设,积累了不少坝基处理经验,但溪洛渡水电站复杂的地质条件,对他来说是前所未有的挑战。

“溪洛渡水电站大坝坝基是玄武岩地层,地质特点是细微裂隙发育与宽大裂隙组合,这对灌浆来说极为不利。”王克祥说。

凭借丰富的灌浆经验,王克祥深入分析研究后提出了将细颗粒水泥作为材料的“高压密灌”施工方法。“虽然这种方法运用比较少,但经过现场反复试验、总结,方案最终被证实是有效的。”

然而,就在大坝蓄水后,灌排洞壁出现滴水现象。采用传统灌浆方案打孔多,本身就会损伤坝体混凝土,在高水头下实施常规灌浆,更加难以达到可靠的封闭效果,如何避免重复造孔,保证高水头条件下的灌浆质量,业内尚没有成熟方案可循。

见此情况,王克祥带领同事,联合相关技术团队展开自主研究,提出同孔复合灌浆技术。“采用这项技术后,灌后效果显著,渗水量减少一半。”同孔复合灌浆技术荣获了中国岩石力学与工程学会科学技术奖一等奖。

自蓄水运行以来,累计灌浆钻孔深度达70万米的溪洛渡大坝一直保持着安全稳定的状态,监测数据测得的大坝沉降值、幕后渗压等关键指标均满足设计要求。王克祥带领团队,用科学的灌浆方式铸造了一座坚如磐石的“地下长城”。

引领行业前行

凭借着在溪洛渡水电站灌浆工程中的出色表现,王克祥成为白鹤滩建设部大坝灌浆工程负责人的最佳人选。

2015年,王克祥来到位于溪洛渡上游的白鹤滩,续写他与金沙江水电开发的缘分。和溪洛渡水电站相比,白鹤滩水电站坝基地质条件更加复杂:在行业内,柱状节理玄武岩坝基处理并无先例。经过现场查勘评估,施工团队意识到,传统的坝基固结灌浆方案可能无法满足白鹤滩的地质条件和质量要求。

于是,王克祥带领团队对施工方案展开研究,最终提出“岩石盖重固结灌浆”这一创新方案。

然而,这套方案刚提出来,就出现了不同的声音。“如果运用这套方案,我们要预留5米厚的保护层,灌浆完成后需要对保护层进行爆破。但是,爆破有可能损伤已灌坝基,所以行业内一般会避免在灌浆后再进行爆破操作。”王克祥一开始心里也没底。

尽管现代爆破控制技术已经相对成熟,但王克祥还是带领团队,对这套方案展开反复试验、论证和优化。最终,方案被证实可行,能够满足现场施工条件和质量要求。

有了方案,并不意味着王克祥可以松一口气。灌浆工序复杂,工程量大,一旦质量不可控,或者工期被拖延,就会影响大坝混凝土浇筑的启动时间。为此,他一有时间就往工地跑。“坝基固结灌浆的每一个孔里,怕是都留下了你的汗水!” 同事打趣的话语里是掩藏不住的敬佩。

在灌浆过程中,王克祥带领团队开展智能灌浆系统的研究和应用,在白鹤滩推广应用数字大坝系统灌浆模块,确保了灌浆数据的真实性,降低了一线灌浆工人的劳动强度,确保了灌浆施工质量。

在王克祥和团队的不懈努力下,白鹤滩河床坝基固结灌浆创下每天超过3000米的强度记录,保证了白鹤滩大坝坝基的坚实稳定,为白鹤滩大坝按期开浇提供了有力保障。

“这一技术达到了国际领先水平!”正是因为王克祥与团队同心协力,白鹤滩水电站工程运用的岩石盖重固结灌浆方案得到了业内院士专家团队的高度认可。

“建设溪洛渡水电站之后,行业内一直在研究怎样降低坝基固结灌浆和大坝主体混凝土浇筑之间的干扰。我们的这套方案,让行业探索往前迈出了一步,不管是试验结果,还是实际效果,都达到了高标准。”王克祥的脸上写满了自豪。

“江河知道你是谁,泥浆裹满你的赤诚,你就是那个铸就大国重器的功臣!”就在白鹤滩水电站第六台百万千瓦机组进入总装阶段的又一重大时刻,工程现场回响着王克祥组织创作的《灌浆者之歌》。

大国重器,成就于大国工匠。30年来,王克祥俯首于地下、不忘初心,以玄武岩为师;30年来,他执着江河、筑梦水电,与水泥浆作伴,筑起了地下长城,托起了巍峨大坝,不仅用汗水谱写着动人的“灌浆者之歌”,更用“全国劳动模范”的实际行动带领着灌浆事业勇往直前。

来源:中国水利报 2021年3月4日

作者:陈思杰 杜健伟 朱静霞

责任编辑:尼冰琳