新疆维吾尔自治区主席努尔·白克力:发展水利事业 造福新疆各族人民

新疆维吾尔自治区位于亚欧大陆腹地,地处祖国西北边陲。在远离海洋和高山环抱的综合地理因素影响下,新疆总体上属于典型的干旱气候,集中表现为全疆平均降水稀少,广大平原无降水径流发生,盆地中部存在大面积荒漠无流区。新疆年均天然降水量165.6 mm,境内山脉融雪形成大小河流570多条,多年平均河川年径流总量为832亿m3。新疆地表水年径流量比较稳定,年际变化不大,但年内分布不均匀(春水占8%~20%、夏水占50%~80%、秋水占10%~18%、冬水占3%~10%),呈现“春旱、夏洪、秋缺、冬枯”的特点。新疆水能资源十分丰富,理论蕴藏量超过3 350万kW。由于位于内陆干旱地区,降水稀少、蒸发强烈、气候干旱,农业必须依赖灌溉,形成了新疆独特的绿洲经济和灌溉农业,“有水一片绿,无水一片荒”是新疆的典型写照。

在新疆,水利不仅是农业的命脉,也是整个国民经济的命脉。新中国成立前,全疆只有3座不完整的水库,干旱、洪涝灾害频繁发生。1 600多条引水渠全部是土渠,只有临时性防洪堤289 km,农田灌溉面积仅1 600多万亩(106.67万hm2),粮食总产85万t,工农业总产值仅有5.86亿元。新中国成立以来,特别是改革开放30年来,在党中央、国务院的正确领导和亲切关怀下,在国家各部委尤其是水利部的大力支持下, 自治区党委、自治区人民政府始终把加快水利建设摆在发展农业和经济建设的重要位置,紧紧围绕自治区经济社会发展大局,不断丰富和完善治水思路,统筹水资源开发、利用、治理、配置、节约和保护,统筹流域、区域水利发展,统筹考虑城乡水资源问题,统筹工程措施与非工程措施,水利事业发展取得了巨大成就。

60年来,新疆水利建设为工农业发展提供了坚实的保障。特别是近年,水利工作主动适应自治区加快推进优势资源转换战略,及时把工作重点转移到服务于农业产业化、新型工业化和城镇化建设上来,坚持以“三河一区一带”(额尔齐斯河、伊犁河、塔里木河,大型灌区,天山北坡经济带)为重点,以节水为中心,加强水资源统一管理,着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的水问题,为新疆经济社会可持续发展提供了可靠的水利保障。

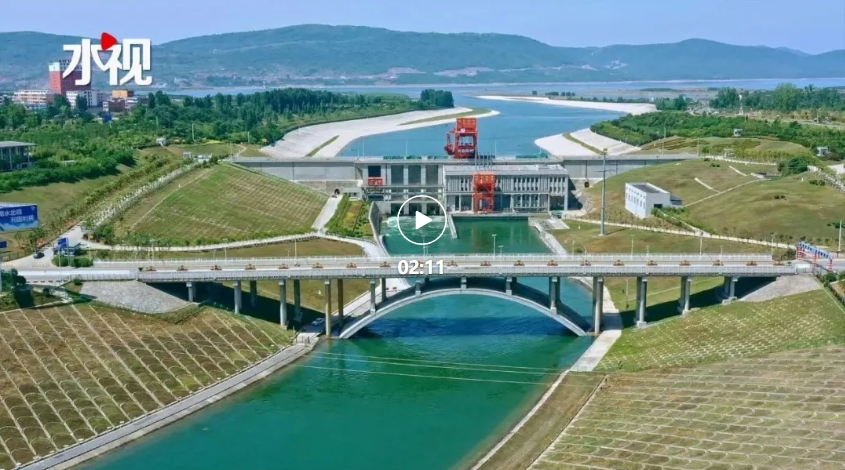

西部大开发战略实施以来的十年间,新疆水利建设呈现出大踏步、跨越式的发展态势,累计完成基本建设投资425亿元,是前50年的5倍。以“三河一区一带” 为重点的水利建设全面展开,既满足了农牧业生产和城乡发展对水资源的需求,同时也为自治区新型工业化和优势资源转换战略的实施提供了水资源保障。目前,全疆地方系统建成水库450座,总库容103.06亿m3,建成配套机电井4.3万眼,灌溉渠道总长达到35万km,其中防渗渠道占37%;各类水利工程年供水能力达到520多亿m3,灌溉面积达到7 111.3万亩(474.09万hm2),建成34处大型灌区;工程节水灌溉面积发展到3 000余万亩(200万hm2),占总灌溉面积的40%以上;田间高效节水灌溉面积发展到1 534万亩(102.27万hm2),占全疆总灌溉面积的22%;灌溉水利用系数达到0.466,毛灌溉定额降到680 m3/亩(1.02万m3/hm2)以下;全疆“供水到户”面积占农田灌溉面积的85%,亩均节水31 m3以上,亩均减少农民不合理水费支出4.5元,受益人口700多万;农业年节水量在10亿m3左右。

以节水增效、大规模提高水资源利用效率为核心的农田水利基础设施建设,为自治区种植业结构调整创造了有利条件,同时也为农牧业连续获得丰收,农牧民增产、增收奠定了坚实基础。2008年,全区粮食灌溉水分生产率提高到0.7 kg/m3;粮食产量突破1 000万t;棉花总产量占全国的40. 2%;林果业、畜牧业稳步发展;农村居民人均纯收入3 503元,是1978年的29.4倍。2008年,新疆工业增加值达到1 790.3亿元,是1952年的1 642倍;发电量由1949年不足100万kWh提高到489亿kWh;城镇居民人均可支配收入11 432元,是1978年的35.8倍。

迅猛发展的水利建设为改善民生和生态环境创造了有利的条件。60年来,全疆累计建成防洪堤防6 491.04 km(永久性堤防2 316.51 km),保护耕地145.384万hm2,涉及1 052.21万人。1998年以来,为确保防洪抗旱、灌溉用水安全,相继完成了92座病险水库除险加固,使下游240万人和1 200多万亩(80万hm2)耕地免受洪水灾害,恢复防洪库容1亿m3,恢复兴利库容6亿m3,新增供水量5亿m3,改善灌溉面积400万亩(26.67万hm2),产生了显著的社会经济和生态效益。2007年,全疆又有148座水库列入全国病险水库除险加固专项规划,2010年年底这批水库的除险加固任务完成后,将大幅度提升蓄水工程能力,确保防洪灌溉安全,更好地造福新疆各族人民。防洪抗旱工程建设步伐的不断加快和防洪抗旱体系的不断完善,有效降低了洪旱灾害损失,切实增强了农业灌溉水平和综合抗灾能力。

从1980年开始,新疆开展了农村饮水安全工程建设,累计完成总投资44.66亿元,建成水厂2 742座,打机电井3 393眼,建成水塔1 021座,调蓄水池1 624座,铺设管道8.7万km,使871万农村人口达到了饮水安全和基本安全(占全疆农村总人口的74%),彻底结束了喝“涝坝”水的历史,实现了安全健康、方便快捷的饮水方式的转变,各族农牧民亲切地将其称为共产党给人民群众送来的“幸福水”。总投资107亿元的塔里木河流域近期综合治理全面实施以来,先后9次向塔里木河下游实施了生态输水,结束了塔里木河下游河道连续断流近30年的历史,初步遏制了塔里木河下游生态日益恶化的趋势,初步改善了干流下游的生态环境。防洪抗旱、饮水安全、生态环境等民生水利的实施,初步形成了覆盖全疆的防洪、灌溉、水力发电和保障工农业、城镇、生态供水的水利工程和管理保障体系,切实改善了新疆各族人民群众的生产、生活条件,为各族群众脱贫致富奔小康创造了条件,使各族人民群众真切地感受到了社会进步的成果,享受到了改革发展的实惠。

新疆是我国实施西部大开发的重点地区,是我国对外开放的重要门户,也是我国战略资源的重要基地。展望未来,新疆经济社会发展正呈现出无限美好的广阔前景。做好水利工作,关系新疆的发展和稳定。自治区党委、自治区人民政府从加快经济发展、造福各族人民的战略高度,作出了进一步加快新疆水利建设的重大决策。

当前和今后一个时期,我们将坚持节约优先、合理开发、优化配置的原则,加快山区控制性水利枢纽的建设步伐,切实提高对水资源的控制和调节能力,努力改变“春旱、夏洪、秋缺、冬枯”的局面;加快北疆配置性输水工程的建设步伐,优化配置水资源,努力解决新疆水资源的分布与石油、煤炭等矿产资源分布和自治区经济发展布局不相协调的问题,为自治区优势资源转换战略的实施,石油、煤炭开发加工基地和能源战略通道建设,新疆国家粮食、棉花基地等重大产业布局的建设提供水资源保障。把农业节水作为我区一项重大革命性措施来抓,通过实施田间高效节水和大型灌区续建配套和节水改造等措施,不断提高水资源使用效率,促进农村产业结构调整,提升节水、增产、增效能力;调整不合理的用水结构,形成以农业节水支持工业发展用水,以工业发展反哺农业的良性运行机制,支持自治区新型工业化和优势资源转换战略的实施。着力加快农村饮水安全、防洪基础设施、病险水库除险加固、牧区水利等建设步伐,切实解决好改善民生的水利问题,使各族人民群众充分享受到改革开放所带来的实惠;加强水资源综合管理和改革,不断提高水利服务经济社会发展的能力和水平,切实保障防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全,推动新疆水利在新的起点上全面协调健康发展,造福新疆各族人民,为建设繁荣、富裕、和谐的社会主义新疆提供更加有力的保证。

来源:中国水利杂志 2009年10月16日