浙江宁波市北仑区以“服务提质+监管增效”双轮驱动

让涉水监管“智慧成色”更足

□本报记者 李海川 通讯员 仇少鹏

清晨的岩河畔,无人机掠过水面,高清镜头将河道状况实时传至智慧平台;政务服务大厅里,“水管家”为企业定制涉河项目审批方案;涉水项目信息化平台的GIS(地理信息系统)地图上,跳动的数据闭环追踪项目全生命周期进展……

在浙江省宁波市北仑区,一场以“服务提质+监管增效”双轮驱动的涉水治理变革,正让这里的水域焕发新的生机。

近年来,北仑区水利局锚定治理现代化目标,创新构建全周期主动服务、天空地一体防控、数据链闭环治理机制,推动涉水管理从“被动应对”向“主动防控”、从“经验判断”向“数据决策”跨越,为区域高质量发展筑牢水利基础。

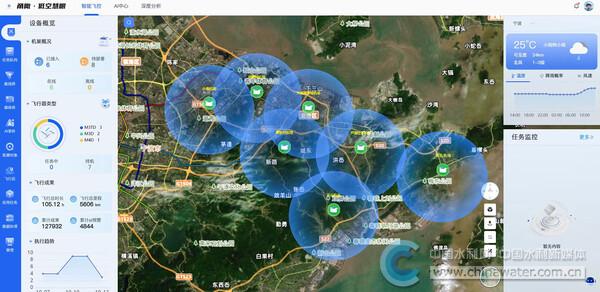

智慧水利无人机管控平台界面 本报通讯员 曹键旗 供图

全周期主动——

从“管得住”到“服务好”

“原以为开发园区的区域涉水审批要跑断腿,没想到‘水管家’带着方案上门,连防洪评价报告的技术细节都帮我们捋顺了!”站在北仑区灵峰现代产业园配套基础设施项目施工现场,项目负责人沈李炯感慨。

这个总投资54.44亿元的重大项目,涉及多条河道改移及填埋,需要进行10余个涉水审批,预估走完流程需半年以上。如今,北仑区水利局将其整合成区域涉水审批,审批次数压缩至1次,企业只需提交1套材料、跑1次窗口,大幅度提高了审批质效,为引进企业早开工、早投产抢出了关键时间。

变化得益于北仑创新组建的“水管家”专业服务团。这支团队,打破“企业找部门”的传统模式,主动将服务端口前移,针对重点项目实施“一项目一策、全程跟办”。

“以前是告诉企业审批问题出在哪里,让企业自己去解决。现在,我们全过程出谋划策,帮助企业和省里市里沟通对接。”北仑区水利局水政水资源管理科科长胡明铭说。

“专人全流程负责制”让服务落地更扎实。北仑区水利局水政水资源管理科工作人员龚佳辉的电脑里,记录着2025年重大项目涉水审批服务情况:自贸公园工程、北仑铁路支线复线、杭甬复线三期等项目涉水情况、审批进度、存在问题,每周更新项目推进情况……

“我现在成了‘项目保姆’。”龚佳辉笑称,他不仅负责制定精准化涉水审批计划、动态跟踪审批进度,而且主动提供专业技术指导,及时解决项目涉水难题,把管理职能真正变成服务效能。

通过服务机制创新,企业办理涉水审批较项目开工时间平均提早一个月完成,大幅度减少企业对接次数,有效降低企业办事难度,推动涉水审批从“管得住”迈向“服务好”。

天空地一体——

从传统滞后到先进高效

“甬舟铁路北仑段有漂浮物,可能影响行洪,立即安排清理!”监控大屏前,工作人员紧盯无人机实时传回的画面,迅速下达指令。

今年汛期,北仑区防汛队伍多了一群特殊的“侦察兵”——无人机。它们凭借其高空视角和灵活机动的飞行能力,对全区重要涉河点位开展立体巡查,实时传输高清影像和关键数据。

“过去人工巡查难以抵达的角落,现在通过科技手段可以实时掌握情况。”北仑区河道管理中心副主任曹键旗介绍,无论是侵占河道的违法行为,还是阻碍行洪的围堰设施,都能被及时发现并要求相关责任单位限期整改,及时恢复河道行洪断面。

科技赋能,让河道监管效率大幅度提升,同时显著拓宽了风险识别的广度、精度和深度。通过构建天空地一体化立体监管网络,北仑对辖区内195公里重点河道及600公里一般河道实施精细化监测,推动涉水工程监管实现从“人防”到“技防+人防”的智慧升级。

“低空遥感捕捉全域水情,无人机巡航排查隐蔽风险,地面巡查聚焦细节核查,视频监控点24小时值守,形成‘天上看、空中巡、地面查、网上管’的全方位监测体系,让河湖动态感知能力实现质的飞跃。”曹键旗说。目前,北仑区布设10台无人机机巢,实现全域河道全覆盖,最快响应时间控制在8分钟以内。

值得一提的是,北仑区还深度融合了AI(人工智能)图像解析、大数据挖掘与地理信息技术,研发河道侵占智能识别模型,实现非法填河、违建占河等行为的秒级抓取与精准预警。

“我们建立了‘问题发现—复核确认—整改通知—验收销号’动态清零机制,确保问题及时发现、快速处置。”曹键旗介绍。

从智能巡航,到AI识别,再到精准溯源、即时推送、快速响应和整改核验,全链条的智能监管体系让北仑的河湖治理向源头防控转型,为水域安全筑起坚实的“科技堤坝”。

数据链闭环——

从低效奔波到数字赋能

“过去查一个项目,光翻纸质材料就得大半天,现在点开GIS地图,项目全生命周期数据一目了然。”北仑区水政监察服务保障中心主任孙冬林指着屏幕上跳动的数据点说。

这份便捷的背后,是北仑区创新搭建的涉河涉堤审批项目的信息化集成平台。其核心目标,正是避免审批“一批了之”,推动项目从“纸面合规”迈向“落地合规”。

北仑区通过“一项目一策一图”,为每个项目创建独立的数据库,工程建设方案、项目进度、涉河问题、整改验收等项目信息直接录入集成平台,并同步至GIS地图直观展示,涵盖项目审批“事前、事中、事后”的完整过程。项目验收后还可以一键生成完整的电子档案,避免重复性资料整理工作。

在实现“无纸化”办公的同时,该集成平台为项目监管带来极大便捷,让监管人员告别低效奔波。

“北仑区有200多个涉水涉堤项目,靠人工每人每天只能跑3到5个。”孙冬林说,“有了集成平台,我们坐在办公室里就能远程监管项目进展情况,可以将更多力气花在督促违规项目整改上。”

除此以外,集成平台还打通了各部门数据壁垒,实现涉河项目审批、监管、执法全流程的线上联动。

“系统外部接入建设、施工、监理等单位,监督并督促相关单位准确及时响应水利部门要求,促进涉河建设规范合法。”孙冬林介绍,在全生命周期的项目监管中,涉河建设项目主体的河道保护意识也得到增强,逐渐从“被动接受监管”转向“主动合规建设”,实现“无感监管”。

谈及未来规划,北仑区水利局局长王叶琴表示,将持续深化无人机应用,探索“5G+无人机”实时传输技术,优化批后监管系统智能分析模块,强化空间决策支持能力,让涉水监管的“智慧成色”更足。

来源:中国水利报 2025年10月18日

作者:李海川 仇少鹏

责任编辑:孟京