赵卫接受本报记者采访

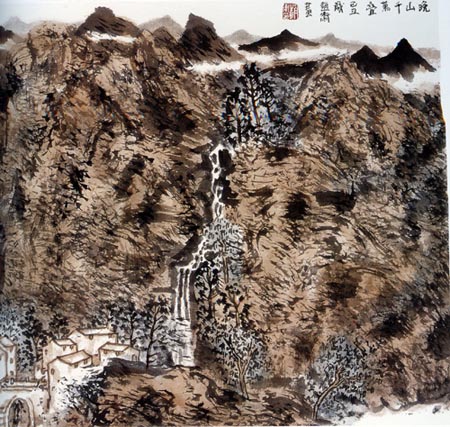

晚山千万叠

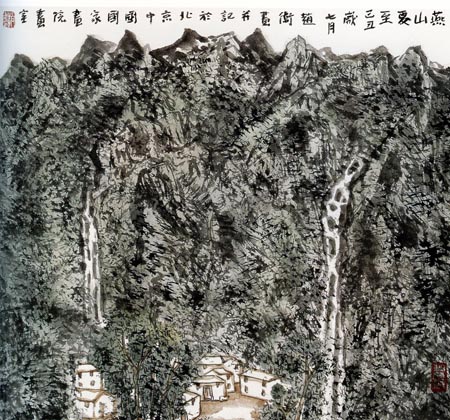

燕山夏至

中国的山水画在世界上独树一帜,形成了自立于世界民族之林的独特传统。那么以山水为宿命的中国山水画家对当前水资源危机、水利的战略地位感受如何?眼光会是怎样?

3月7日下午,全国政协委员、中国国家画院副院长赵卫在两会期间接受了本报记者的采访。

赵家沟记忆

“中国是缺水大国,正常年份缺水约500亿立方米;排污量750亿吨,40%河流不达标;河流开发超过40%就超过了承载能力,可黄河开发了76%,淮河开发了53%,海河开发了100%……”他随口从一组数字开始。

接着说起了至今令他难以忘怀的一次集体写生。

2005年,百余名画家深入生活,来到了山西省河曲黄河岸边的一个村落。在赵家沟小学,他们看到孩子们正在自己做午饭,每个学生都有一个水桶,他们的饮水全靠自己去拎。瘦小的身躯提着水桶到很远地方的井里去打水,趔趄的身影由近及远,又由远到近。看着孩子们津津有味地吃着黑糊糊不知什么东西做的糊糊,喝着没有菜的清汤,画家们“不轻弹”的泪水再也止不住了,纷纷捐出了身上所有的钱款。他们不明白:这里的百姓守着黄河为什么没水喝、没饭吃?一打听才知道,大旱无雨,整个田野一片灰暗。因为没有任何水利工程,庄稼只能望天收。

珠窝启天智

赵卫1957年出生在北京。他童年记忆中的北京,河流众多,水量充沛。那时他家旁边有许多欢跳的泉眼,永定河、拒马河的山川美景启蒙了他信手涂鸦的绘画天性,那时他只是觉得好玩,经常去郊外写生。门头沟永定河雁翅至珠窝一带的水很旺,两岸绿草萋萋,一汪碧水盈盈。当时他下河游泳还怕鱼咬着呢,推着“气床”下水,甲鱼爬了上来……

谈起这些,赵卫眉飞色舞,由衷地感叹:“那时的永定河两岸太美了!雁翅珠窝人称小桂林呀,真是绘画天地。”

就在这一带,成就了一批中国山水画家。

水是画之魂

1987年,中国国家画院的前身中国画研究院召开学术研讨会,李可染、叶浅予、张仃等著名国画家大部分都来了,这些鹤发红颜的大师坐在那,就当时中国画“穷途末路”说,围绕中国画的前途命运,展开了3天大讨论。

此间,“四人山水作品联展”引起轰动,作品所显示出的创新潜质和现代气息清风扑面。4人中便有靠北京西直门“地铁壁画”起家、当时年仅30岁的赵卫。

时任中国画研究院名誉院长、82岁的李可染,拄着拐杖看了一遍又一遍;叶浅予白天看了晚上又来看,特别对赵卫、卢禹舜的作品感兴趣,提议交换作品;恩师张仃更是关怀备至,耳提面命。

展出后,北师大中文系毕业的赵卫调入中国画研究院,成为中国画研究院年龄最小、非科班出身的专业画家。从此,赵卫“时来运转”。1989年,中国画研究院举办山水画邀请展,“四人山水”与李可染、陆俨少、龙瑞等名家作品一起展出。1998年,第二届“四人山水”画展再次轰动。现在一提“四人山水”,已具有品牌意义和时代作为。赵卫山水画也自成一格,多次获全国大奖,卓有成就,被理论界当作一个流派的典型和一种现象屡屡评论。

问及他对山水画的精髓领悟,他打开自己的画册,指着麻麻点点如墙壁般的大山中那一抹凌空飞舞的亮色说:“水是山水画的精神所在,是点睛之笔,是山水画之魂。”“我们出去写生,看山重在找水,莽莽苍苍的大山只要有了水,立刻就生动起来。水赋予自然以生命,水让生命兴奋起来。”

公共水资源

谈到山水画家最熟悉的地方,他说:“过去苍山翠绿,流水哗哗,现在有的地方荒山秃岭,河流干枯,更多的是静水、死水,太可惜了。在河边写生,闻到的是化学味、铁锈味、臭味和怪味。”可想而知画家的心情了,审美发生严重阻隔。山川是大自然留给人类精神的栖息地,还我青山绿水成为当务之急。

赵卫祖籍云南。20世纪70年代末,他来到云南西山龙门,登高远望五百里滇池,一眼望不到边、海一般的大湖浩浩渺渺,水绿天蓝,水鸟往返,一派自然生态,诗画般的景致让年轻的心受到震撼。

20多年后,他又来到西山龙门再看滇池,他也震惊了:填海造田之后,滇池被蚕食,边缘被填上,盖起一栋栋别墅洋房。滇池部分水面开始富营养化。温文尔雅的他不禁愤慨:“那是全体人民的青山绿水,那是珍贵稀缺的公共资源,怎么能变成私人空间!”

赵卫认为,江河湖海是全社会共享的公共资源,不应该成为商家谋利的工具,更不能私有化。要制定相关法律法规,保护这些属于人民的公共资源。

水利新视角

提及水利,他谈起关山月、宋文治、钱松喦等老一代国画家创作的一大批反映那个时代的水利工程的力作。“影响很大,我小时都临摹过。水利不仅是造福人民的工程,也成了著名的人文景观。这种历史责任感,我们一直在传承,组织画家到小浪底、三峡、丹江口等地去采风、写生。”

为纪念新中国成立60周年,国家投资上亿元启动重大历史题材创作。百幅重大历史题材绘画作品中,就有两幅是反映水利建设的杰作。一幅是红旗渠,另一幅是三峡工程,给人留下深刻的印象。

他神色凝重地说道:“今天最壮丽的山水画卷,需要反映人与自然的关系,表现现代生活,这是现代山水画与古代山水画的重要区别。”

他欣喜地看到,中央对水利的改革发展空前重视,兴水安邦作为富国强民的治国方略,是关系中华民族生存和发展的长远大计。今天的水利建设正在全新理念的引领下创新发展。

他每次去都江堰写生都惊叹,2000多年过去了,这个古老的水利设施至今依然造福人类,而且被誉为“世界水利文化的鼻祖”。它顺应自然,保护生态,富有人文的治水理念正成为今天水利建设的楷模。

“水库不仅是硬件设施、科技成果,还要为子孙后代、为人类生存、为地球着想。”他谈道,的确我们今天的水利建设面临巨大的挑战:一方面生态需要保护,过多的堤坝对生态会产生影响;另一方面水旱灾害的困扰,就说西南大旱吧,缺水严重,有些地方急需筑坝引水,总不能让人渴死、让庄稼绝收吧?这对矛盾为难着水利工程建设者。应尽量减少对自然的侵害,科学论证,既造福今日百姓,又有益于子孙万代,让我们的水利工程像都江堰那样经受得住历史的检验和评判。

他认为,利比亚在沙漠中建起了水循环再利用系统,很有借鉴意义。我国新疆、甘肃等西部缺水地区,其自然环境和利比亚类似。这次大会上,就有政协委员提出在西部实施“甘泉工程”,最大限度地利用水资源,搞下沉式水渠、暗渠隧道式输水等,减少蒸发,循环利用,发挥最大效能。

他还提出构建现代民生水利体系,设立示范区,像建特区那样,给出含金量高、操作性强的刚性政策,超前设计,借鉴先进的理念和方法,树起标杆,经验共享,为百姓造福。

要引导全社会节约用水,引入水价市场机制。国家已制定相应政策,要抓紧实施,水资源的匮乏时不我待。

他兴奋地谈到中国国家画院今年将启动“六大创作工程”,即长江、黄河、长城、丝绸之路、郑和下西洋和海上丝绸之路的创作,其中4项与水有关。

国画家们正用自己特有的方式表现祖国山河的壮美和中华民族的伟大壮举,激发民众爱国惜水的情感,为国家的昌盛、为保护水资源尽一份社会责任。

来源:中国水利网站 2012年3月13日