防洪减灾

创效3.93万亿元

水治则天下宁。从过去“小水大灾”、洪水泛滥,到现在“大水小灾”、有序应对,黄河、长江、淮河、珠江……一条条安澜的江河见证了水利60年的辉煌成就;三峡工程、南水北调、临淮岗、小浪底……一个个重点工程筑起了新中国一个又一个治水丰碑。

兴水利,除水害,盛世治水翻开崭新篇章——60年水利建设实现历史性跨越,科学治水方略不断完善,传统水利向现代水利加快转变,水利改革发展取得新突破,民生水利带给百姓越来越多实惠,水利越来越成为经济社会可持续发展的支撑和保障。

●60年来我国先后战胜七大江河较大洪水50次,较大严重干旱17次,年均挽回粮食损失4059万吨

防患洪水

堤坝设防标准提高

减灾体系逐步完善

“过去是泥巴凳,泥巴墙,除了泥巴没家当。”安徽阜南县王家坝镇唐庄村82岁的郎士和老人说,村里人深受水患之苦,随着治淮工程的建成,村里人的日子安稳

了。“从河边的窝棚,到保庄圩的砖瓦房,现在大水人不慌!”提起2007年的淮河大水,老人记忆犹新,“有坚实的大堤围着,蓄洪也不影响生活……”

去冬今春,持续时间约半年的干旱袭击了华北的主要粮食产区。依靠水利设施,旱区人民引水斗旱魔,今年我国夏粮产量达到12335万吨,增长2.2%,实现了“六连增”。

“治国必先治水”。新中国成立后,党和政府把水利建设放在恢复和发展国民经济的重要地位。毛泽东主席先后号召“一定要把淮河修好”,“要把黄河的事情办

好”,“一定要根治海河”,华夏大地掀起了一波又一波的水利建设热潮……党的十四届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和

2010年远景目标的建议》,把水利摆到了国民经济基础设施的首位,标志着我国水利发展进入一个新阶段,堤坝设防标准大幅提高,逐步完善的防汛抗洪减灾体

系,成为经济社会发展的坚实屏障。

且看长江大洪水。1931年大洪水,死亡人数超过14.5万人。1998年大洪水,因灾死亡人数降低到1931年长江大洪水的1%,特大自然灾害损失减少

到了最低程度。再看淮河大洪水。1931年特大洪水,死亡7.5万人。2007年淮河大洪水期间,沿淮转移人数较1991年大洪水减少99%,无一人因洪

水灾害死亡。

洪水来时有序应对,大旱力抗确保丰收。新中国成立60年来,我国先后战胜了七大江河发生的较大洪水50次,较大严重干旱17次。平均每年抗旱浇地3050万公顷, 年均挽回粮食损失4059万吨。

●60年来国家先后投入10034.6亿元资金用于水利建设,供水基本满足城乡用水需求

工程控水

规模数量世界居前

各大流域调配互济

86岁的冯长明,是郑州黄河河务局的退休老河工,他怎么都想不到,当年千疮百孔的大堤,如今变千年一遇洪水的标准化堤防。从当年“一手拿枪、一手拿锨”,

到现在机械化作业,先后4次加高培厚黄河大堤,筑起了1400公里固若金汤的长堤。据统计,60年大堤所用的土石方量能建15座万里长城。

新中国成立以前,全国只有22座大中型水库,江河堤防仅4.2万公里,许多江河都缺乏控制性工程。

1950年年末至1960年年初,新中国以治淮为先导,开展了对海河、黄河、长江等大江大河大湖的治理,长江荆江分洪工程、官厅水库、三门峡水利枢纽等一

批重要水利设施相继兴建,掀起新中国第一次水利建设高潮。改革开放,特别是1990年后,党中央、国务院进一步明确了水利的基础地位,对水利的投入大幅度

增加,江河治理和开发步伐明显加快,长江三峡、黄河小浪底等一大批工程开工兴建——

三峡工程,使长江荆江段防洪标准达到一百年一遇,水电站年平均发电量达847亿千瓦时,年通航能力提高四五倍。小浪底工程,使黄河下游防洪标准从原来的约

六十年一遇提高到千年一遇,基本解除黄河下游凌汛的威胁,有效减少泥沙淤积。南水北调工程,将有效解决北方水资源严重短缺问题,实现长江、淮河、黄河、海

河四大流域水资源的合理配置……

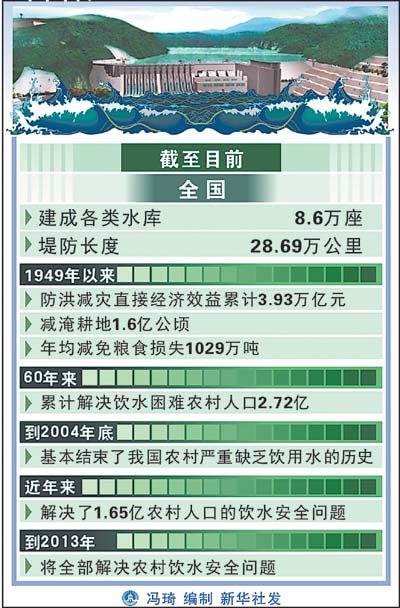

60年来,国家先后投入10034.6亿元资金用于水利建设,水利工程规模和数量跃居世界前列,水利工程体系初步形成,治理成效卓著。60年来,防洪工程

体系抗灾能力显著提升。目前,全国已建成江河堤防28.69万公里,修建各类水库8.6万多座,重点堤设防标准提高到五十年一遇。水利工程年实际供水量达

到5000多亿立方米,基本满足了城乡经济社会和生态环境的用水需求。

●60年来全国农田有效灌溉面积扩大6.37亿亩,农村基本告别严重缺水历史

民生用水

农田灌溉世界首位

农村饮水告别短缺

“喝了大半辈子苦水,没想到这清水能流进家来!”山西省灵石县桑平峪村农民张宝柱说到水,他满眼是泪:“过去村里人都到10里外的地方担深井水,以前自己

用小车推水,来回要一个小时,后来年纪大了,走不动了,得请人担水。”如今有了这股“幸福水”,生活越来越有滋味了。

水利是农业的命脉。新中国成立之初,全国的农田灌溉面积只有标准很低的2.4亿亩。1952年9月,新中国第一个大型电力灌溉工程——珥陵灌区正式开工建

设。此后,都江堰扩建,河套灌区续建配套,人民胜利渠等工程陆续开工建设。水利部专家李代鑫说:“60年来,全国农田有效灌溉面积从2.4亿亩扩大到

8.77亿亩,占世界总数的1/5,居世界首位。”目前,我国以占全国耕地48%的灌溉面积,生产了占全国总产量75%的粮食和90%的棉花、蔬菜等经济

作物。

农村饮水,一项艰巨的任务。据统计,60年来我国累计解决了2.72亿农村人口的饮水困难,到2004年底基本结束了我国农村严重缺乏饮用水的历史。

2005年初,胡锦涛总书记明确指出,当前和今后一个时期,“水利工作要把切实保护好饮用水源、让群众喝上放心水作为首要任务”。党的十七届三中全会明确

要求此项工作进一步“提速”,力争在2013年解决农村饮水安全问题。

病险水库多、安全威胁大,始终是悬在人民群众头上的“一盆水”。2007年,党中央、国务院决定投资510亿元,用3年的时间对全国规划内6240座大中型和重点小型病险水库集中进行除险加固。

目前,我国水利事业已经初步形成保障民生、服务民生、改善民生的新格局。

●2003—2006年,全国万元GDP用水量下降176立方米,用水总量年均增幅不足1%

治污节水

普遍推进环保评估

着力构建节水社会

“政府帮村里兴建了崔家沟水库,坡地改梯田,昔日跑水、跑土、跑肥的‘三跑土’成了‘三保土’。石头山变成了村民的‘绿色银行’。”贵州毕节市南关村支书

张安福说,水土保持项目的实施,使村里在2000年摘了“贫困帽”,2004年进入全市50个经济强村行列,南关村也更名为橙满园村。

“曾经是青山绿水,如今随着工业化步伐的加快,水环境受到了一定程度的污染。”水利部淮河水利委员会主任钱敏表情凝重。不独淮河,其他河流同样承载着工业化时期的环境压力。一系列水环境恶化的教训表明,水资源的开发利用不能超过生态承载能力。

转变治水思路,创新治水实践,从传统水利向现代水利、可持续发展水利转变,水利开启发展新进程。2000年,中央提出建立节水型社会;2005年,中央再

次提出建立资源节约型和环境友好型社会。目前,全国已确立国家和省级节水型社会建设试点100多个。黄河自2002年开始调水调沙,有效缓解河道泥沙淤积

的同时,黄河生态系统逐步恢复;塔里木河流域综合治理,下游生态系统得到初步恢复……各大水系都普遍推进环保评估,治理水污染。

在新思路的指导下,人为洪水让路,淮河、洞庭湖等过去人水争地矛盾突出的河湖防洪开始走向从容;经济产业结构迅速向节水方向调整,2003—2006年,

全国万元GDP用水量从448立方米下降到272立方米,灌溉水有效利用系数从0.44左右提高到0.46,全国用水总量年均增幅不足1%……

根据规划,到2020年,我国水利事业将进入新阶段,人民群众的防洪安全将得到可靠保障,城乡居民普遍享有安全清洁的饮用水,水环境和水生态状况显著改善。

【亲历】

国务院南水北调办主任张基尧

水利建设

效率效益双增

我自上世纪80年代初开始,先后参与了云南鲁布革水电站、广州抽水蓄能电站的施工,组织了黄河小浪底水利枢纽工程并正在组织举世瞩目的南水北调工程建设。

昔日 肩挑人抬

如今 机械作业

80年代初期,为了建设装机60万千瓦的鲁布革电站,我国不得不向世界银行贷款。当时,我们建设水利水电工程靠的是吃大苦、流大汗,设计靠手工计算,施工肩挑人抬,工期长、效率低,安全无保证。

而现在,我们可自主设计建设世界上最大的三峡工程、南水北调工程,引领世界水利水电的潮流。我们彻底改变了落后的建设方式,设计程序化,施工机械化,建设

队伍专业化,施工效率几倍、十几倍地提高,科学创新成果不断涌现,仅南水北调工程短短几年就申请并批准技术专利十多项,科技成果达几十项,其中在大型

PCCP管道制造、大型渠道机械化衬砌等方面,已位居世界先进行列。

以往 算经济账

现在 统筹兼顾

80年代我们从事的水利水电工程建设,多是从工程的经济效益为出发点,企业跟着项目走,建设一项工程留下一片临建废墟。

而现在,三峡、小浪底和南水北调工程从工程的经济、社会、生态等综合效益出发,以人为本,统筹兼顾,调整政策,完善规划,千方百计安排好移民群众的生产生

活。同时,工程建设与生态环境建设相结合,当今的三峡、小浪底库区均已成为著名的旅游景点,南水北调沿线也将形成绿树成荫的清水廊道。(本报记者赵永平整

理)

来源:人民日报 2009年9月9日