五、创建华东水利学院

扬子江畔,清凉山麓,有一所世界规模最大的水利专门高等学府——河海大学。在美丽如画的校园里,有一个老人经常来校园里散步,有时又急匆匆地走进学校办公楼,主持或参加重要会议,老师们见到这个老人都会恭敬地迎上去打个招呼:“校长好。”老人也认真地回答每一个人的问候。学生们迷惑地看着眼前的情景,心想,这个老人如此受人敬重,一定有什么特殊的原因。他们不知道,这个老人就是这所享誉世界的河海大学的创建者,他的故事就是这个大学真正的传奇。

1952年院系调整,鉴于新中国建设对水利人才的特别需要,决定成立专门的水利学院。但从无到有,白手起家,既要是水利权威,又得有卓越的领导能力,谁能担此重任呢?华东局和党中央的意见都非常统一:非上海交通大学的严恺教授莫属。

此时的严恺既经历了黄河的洗礼,又经受过宁夏的风雨,已经真正地成熟起来了。在1946年底完成了宁夏灌区的勘测以及《宁夏河东河西两区灌溉工程计划纲要》之后,他又回到已经迁回开封的黄河水利委员会,任研究室主任,同时兼任河南大学水利工程系教授、系主任,并在专业刊物《水利》第14卷第4期上发表《河槽过渡曲线之规划》一文,论述天然河流直段弯道直段间的过渡规律及其对河床演变的影响,为河道整治及使整治后的河道满足航运的需要提供了科学理论。1948年2月,应上海交通大学之聘,来到上海,担任上海交通大学水利工程系教授,同时,被上海市公用局聘为港工讲座,兼上海港规划的顾问工作。他在交大开设河工学、港口工程等专业课程,并担任校务委员会常务委员,直接参加学校的建设与管理,有时候,教务长、理学院、工学院的院长外出,就把学校的管理工作交给校务委员会,不管出去多长时间他们都很放心,因为他们知道有严恺在,他会处理好各种事情的。担任校务委员会的常务委员,又担任市政府的港工讲座,他的课还能上好吗?别担心,严恺是一个严于律己的人,要是什么工作是他所无力分心的,他一定不会去做。1949年,一位系主任为了督促老师的工作,让学生给教授们提意见,结果学生们一致反映严恺教授的课有理论有实践,深受大家的欢迎。严师出高徒,那么,高师呢,对学生的影响就非同一般了。我国著名的泥沙专家、已故清华大学教授钱宁,国家教委科技委员会委员、国务院学位委员会学科评议组成员、河海大学教授薛鸿超,中国海洋工程学会副理事长、中国水利学会港口航道专业委员会副主任黄胜都是严恺这一时期的学生,他们与严恺结下的也是一生的师友之谊。

一个如此受人尊重的教授,再加上他的正气与耿直,当然会引人注目。后来担任南京大学校长的匡亚明先生当时担任华东局宣传部长,他去交大视查的时候就挤出时间单独会见了严恺教授,对他的为人与学养都深为器重。钱正英也就是这个时候与严恺教授结下肝胆相照一生不解的友谊的。当时,她担任华东水利部副部长,曾经慕名去交通大学听了严恺所作的水利讲座,对他的学识人品也都极为推崇。数十年之后的1991年,严恺先生80寿辰之际,她著文称赞严恺先生是“水利界的师表”,并且洋溢着赞叹之情写道:“新中国成立之后,他受命组织交通大学、南京大学、浙江大学、同济大学、华东水利专科学校等高校的有关专业,在南京建立华东水利学院(以后改名为河海大学)。在清凉山脚下,平地起家,艰苦创业,经过三十多年的奋斗,培育了数万人才,输送给全国水利系统。”

有了这样的业绩,成立一座专门的水利高等学府,真是舍我其谁。但严恺本人对成立单科性质的学院并不赞成,他认为单科性质的院校开设课程必然过于单一,时间一长会造成学生知识面太窄的弊端。只懂专业是很难有开阔的学术视野的,没有开阔的学术视野谈何创造?但经不住华东局三番五次的动员,经不住自己内心里长久以来涌动着的报国的激情,经不住性格中开拓进取的征服欲望,严恺接受了这个艰苦的工作,接受了人生中最大的一次挑战。

两年后的《新华日报》1954年8月11日刊登了潘荻的题为《为祖国培养水利建设人材——访省第一届人民代表大会代表、华东水利学院副院长严恺》的文章说:“严恺先生是我国有数的水利专家之一,一九五二年高等学校院系调整时他接受了国家委托他创办水利学院的光荣任务,和学院的全体干部一道,兢兢业业,不辞劳苦地筹划着学院的基本建设。”

确实是兢兢业业,确实是不辞劳苦,江苏省档案馆中保存着这样一份珍贵的资料可作说明:

《华东水利学院建校委员会第一次会议记录》

地 点:华东水利部会议室

时 间:一九五二年八月八日

出席者:徐芝纶(交大)严 恺(副主任委员)郑肇经(同济)徐傅均(教育部)梁永康(浙大)刘晓群(水专)裴海萍(南京文委)张书农(南大)刘宠光(主任委员)

主 席:严恺报告华东水利学院建校委员会成立经过。略谓本会系奉华东院系调整委员会之命组织成立。以刘宠光为主任委员,严恺为副主任委员。下设办公室负责具体工作,办公室已由教育部指定裴海萍、张书农、刘晓群三同志负责,关于今后具体工作请大家讨论。

一、关于办公室如何充实组织分工进行工作问题:

办公室下暂分师资员工调配组、图书仪器设备组、校舍组、秘书组四组……

二、关于建校时期办公室地址问题:拟设于南京大学。

三、目前中心工作问题:(一)系科划分、(二)师资调配、(三)图书仪器设备、(四)校舍……

校舍问题:

(1)办公室及实验室在南大配备240英方,勉强可以应用。

(2)教室由三校统一调用。

(3)宿舍以全部设在南大为原则,如南京工学院人数原计划招生2100人,现为1800人,尚余300人宿舍,请拨给水利学院,即可以解决本院950人的宿舍问题。否则且赁民房或搭建临时宿舍。

筚路蓝缕,创业多艰,从校舍到教师,竟然都是“租借”而来!

学院的办公地点设在南京工学院(现东南大学)内,学生也借住在该校的学生宿舍,一部分学生甚至在临时搭起的草棚中上课,寄人篱下使学生情绪不稳且不说,就是正常的教学与管理也有诸多不便,于是,严恺就坐镇设在原美军顾问团的基建处,全力以赴抓基建。教学楼要盖,宿舍楼要盖,饭厅要盖,所有的校舍都要一起盖,建材不足,他就四处奔走,听说长江下游工程局有一批东北红松,跨度长达二十多米,正好用来盖大饭厅,严恺立刻奔过去,一下子全部吃下来。华东教育部不明真相,对此通报批评。严恺一笑置之——大行不顾细谨,大礼不辞小让,他有这个肚量!1952年10月27日,离第一次建校会议仅仅80天,华东水利学院的筹建工作已告一段落,学生也陆续到齐,可以正式上课了。这一天,10月27日,成为华东水利学院黄金一般的日子:校庆日。

严恺一直认为,要做好工作,人是最重要的因素,所以在大力开展学院基本建设的同时,他着重做好学院的人文系统建设。而人文系统建设分三个方面:领导,教师,学生。

首先,他坚持让钱正英担任华东水利学院的院长,自己只做副院长。这不仅是谦虚,也是工作环境的考虑,有了钱部长的帮助与领导,许多关系就更好协调了。这一点钱正英也在文章中讲道:“……我奉调中央水利部工作。严恺同志来到我家,要我兼任华东水利学院院长。当时我还未满30岁,而他已是执教十数年的名教授。我吃了一惊,对他说:‘我乐于当你的学生,决不能当你的院长。’他向我具体分析了工作需要,那种纯从事业大局考虑,了无个人得失的浩然正气,使我深受教育,我只好表示同意。我认为,我的职责就是支持他工作。因此,我和冯仲云同志虽曾分别兼任华东水院的第一任和第二任院长,但是我们的思想上都明确严恺同志是实际的院长。”

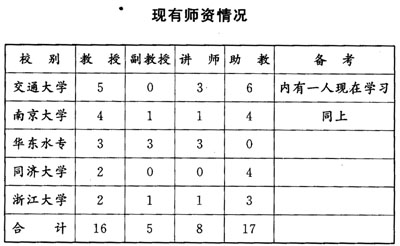

第二是抓教师队伍建设。一个院系的实力最大部分还是体现在师资力量上。严恺凭着自己多年在水利界的交往与影响,多方游说,再托朋友,找熟人,一有线索就亲自登门拜访。为了给教授们提供好一些的教学、科研与生活环境,他咬牙买下20幢花园洋房,兑现教授们提出的种种合理要求。为此,当时就有人告了严恺的状,说他为了挖人不择手段,文革中便被扣上了一顶帽子:“不遗余力网罗牛鬼蛇神。”(感谢中国人扣帽子的聪明智慧,他们正说出了当年严恺的苦心。)在他的影响与感召下,著名力学家,后来成为中国科学院学部委员的徐芝纶教授,同济大学郑肇经教授,在同济大学任教时有自己的花园洋房和小轿车的刘宅仁教授等等,都来到了南京,来到了一切靠“租借”而来的校园里。但有了开头,就会有继续,严恺继续“挖人”,终于挖出了《华东水利学院建校委员会第一次会议记录》中列出的那一支中国水利“梦之队”,而且,这支队伍还在不断地成长与壮大。

成长与壮大是重要的,但健康成长也是必要的,即使是在草创时期,严恺也很注重教师队伍的纯粹与自律。比如当时调一名教师去搞基建,此人却调而不动,不讲理由却迟迟不去报到,严恺听说后立刻要求教工团支部严肃处理,结果该教师被开除了团籍。另一名校医工作不踏实,多次旷工,当时还不是党员的严恺也建议党支部对此严加处理,党支部作出决定:取消该同志的预备党员资格。从我做起,从小事做起,严格要求,决不放松。严恺的精神确保了学院从一开始就有一支纯粹自律、雷厉风行的教师队伍。

第三抓学生队伍建设。水利是一项艰苦的事业,尤其是来到这样的一座草创时期的学校,部分学生情绪低落,专业思想不稳定。一次,系里上报情况,说有三个学生闹情绪,不好好上课,已经造成了严重的不良影响,而且教育无效,请学院定夺。严恺把脸一沉,水利本身就是艰苦的事业,连这点儿苦都吃不了,今后如何能为人民服务?一句话:为严肃校风校纪,开除!后来有人说,严恺这是不教而诛。其实严恺自己也不忍,但为了学院的发展大局,他不能不挥泪斩马谡。数十年之后,严恺在一次接受江苏教育台的记者采访时说过,当时是不是有点儿太严格了。作为大学教授,作为科学家,严恺是爱才的。

到了1953年8月,三栋学生宿舍、三栋教工宿舍、教学楼、大饭厅等全部建成了,近千名学生全部搬入新校舍上课。这一天,距学院建校委员会第一次会议才刚刚一年!

这第一批走进新校舍的学生中有一个是院系调整从南京大学转过来的,后来成了严恺校长的继任者,他就是后任校长梁瑞驹,他说:“五十年代初期,作为华东水利学院的一名学生,我眼里的严老是一位可敬的师长。他用言教,更用身教,使莘莘学子扬起了献身祖国水利、海港事业的风帆。六七十年代,作为华东水利学院的一名教师和干部,我的眼里,严老是一位可敬可佩的师长。他用学识,更用品格,使全校上下凝聚成为四化建设教书育人的向心合力。”

其身正,不令而行,严恺对学生的影响是内心的,是品格的,是终生的,是不能磨灭的。中国的教育经典《礼记·学记》中说“善教者使人继其志”,严恺是也。

在1954年8月11日的那张竖排版的《新华日报》上,那篇题为《为祖国培养水利建设人材》的报导配发了严恺先生的一张二寸大小的半身免冠照片,面孔瘦削、双眉微锁,任重而道远。这张照片至今还夹在严恺先生的老影集里,与前面的照片相比,刚刚42岁的严恺脸上已经多了一些中年的凝重,只是那一道目光,更加深邃了。文章的作者记下了他作为第一届人民代表大会代表的话:“过去几十年做的也没有解放后这几年做的多。今年水利学院毕业的学生有402人,比解放前十几年来各大学水利系毕业生总数还多得多,但是对全国各地水利工程部门的需要来说,还是不敷分配。今后,我一定要经常与实际联系,关心全国、全省的水利建设,尽可能帮助水利建设部门解决一些实际问题,同时也吸收各地建设中的经验,为祖国培养符合规格的水利建设人材。”

他的思想是指南针,永远痴心不改地指向事业、指向国家、指向世界与未来。

1956年,华东水利学院四岁了,已经积累了一些经验,有了可喜的成果。这时候,《华东水利学院学报》创刊,严恺亲自写了发刊词,进一步申述自己对这所大学的理想:“今后的主要任务将是如何进一步提高教学质量,使培养出来的干部质量能更符合国家建设的需要。

“为了实现这项任务,一方面需要我们不断地总结教学工作中的各项经验,加以改进和提高,另一方面,尤其重要的是要进一步提高教师的业务水平,而要提高教师的业务水平,就需要在教师中广泛地开展科学研究工作。

“自从党和政府提出向科学进军的号召以后,高等学校在配合科学研究机构和生产部门解决科学和生产技术上的各种问题,以提高我国的科学技术水平,起着重要的作用。

“为了使我院今后教学工作和科学研究工作能够健康发展,除必须加强马克思列宁主义的思想领导外,还须贯彻执行党中央所提出的‘百家争鸣’方针,提倡学术上的自由争辩。为此学报必须站在全院的教学和科学研究工作的前面,认真发扬这种精神。”

衡量一所大学的水平的当然是科研水准,这是大学教学的基础,严恺十分强调科研在大学发展中的重要作用,同时,他又能够根据我国经济发展的特殊情况以及华东水利学院的学院性质提出与生产实践紧密结合的指导原则,这就为华东水利学院从一开始就成为一个面向社会的高等学校打下一个坚实的思想基础。

“文革”中,严恺和华东水利学院的工作秩序都被打断,但“文革”一结束,严恺立刻又投入到了学院的治理整顿当中。开始了他本人以及华东水利学院历史上重要的第二次创业。1979年,作为院长的严恺果断决定对学院的师资力量进行增补调整。他在日记中写道:师资增补原因共有8条:

1)质量不符或派不上用场的136人(作者注:而当时教师总人数也不过778人);

2)教学任务比文革前重,需新编的教材1972年以来就高达139门;

3)科研任务多倍增加,达一百五六十项;

4)部分教师业务荒废,须花精力赶上去;

5)行政管理混乱,思想、后勤跟不上,使担任行政职务的教师花去很大精力——任院、系、所、处领导的教师150人,按工作量折合48人;

6)力量分散,自成系统,人力浪费;

7)自然规律,因年老体弱而全休半休的占原教师总数的8-10%;

8)潜力未充分发挥,积极性未很好调动。

仍然是从实际情况出发,以提高学院的科研水准为前提,以多出人才为目的,仍然是大刀阔斧的风格。这使得华东水利学院在“文革”之后得以尽快地恢复与发展。

1982年,华东水利学院迎来了建校30周年庆典,百年树人,30而立,华东水利学院已经是一所驰名中外的水利高等学府了,该骄傲一下了,但严恺抓住这一契机,进一步把学院的思想提到一个新的高度。他挥毫写下华东水利学院纲领中的纲领——《十六字校训》:

艰苦朴素 实事求是 严格要求 勇于探索

后来,他在接受《中国科学报》、江苏教育台等多家媒体的采访中一再申述《十六字校训》的含义。他说:“水利是艰苦的事业,所以,在生活上一定要艰苦朴素。作为一名科技工作者,要坚持实事求是的原则,科学是严肃认真的,不能马虎,所以还要严格要求。还要有创新精神,才能取得独特成就。”

这其实就是严恺自己的经验总结。他的艰苦朴素是出了名的,他的那只怀表跟了他六十多年,一双皮鞋也穿了十几年,他那件出访美国时就穿着的西装,到了80年代的照片上还穿着。不管是出外工作,还是访问,一切从简,如果想请他吃饭,可别怪他不给面子,因为他从来不给这类面子。1988年,江阴县要建港口,慕名而来,冒冒然地找进了河海大学,严恺一听,爽快地答应了,到了江阴便一头扎进工作当中,江阴人自然不敢怠慢,小心翼翼地摆了一桌酒菜,谁知严恺来了,一看桌上的饭菜,便皱起了眉头,拿了两个馒头回宿舍啃去了。等当地人明白了,在尊敬之外更加了一层佩服。他的“严”更是出了名的,素有“阎(严)校长”之美称,当然不是专对别人的,他自己也是严字当头,真不枉了这个姓。其实,严恺的严不仅是性格,更是一种科学态度,作为一个工程教育家,他多么了解“工程”两个字,他又多么希望更多的人能够像他一样去了解“工程”的深刻含义。

《十六字校训》,河海人的宝贵财富,但愿它永远刻在每一个河海人的心里。

来源:河海大学 2001年9月20日