|

本站8月29日讯 由中国水科院编制的《南水北调中线工程北京段环境影响报告书》于2003年8月15-16日在北京通过了由水规总院主持的专家审查。这是整个中线工程中编制最早、最先获得审查通过的环境影响报告书。

来自国务院南水北调建设委员会、国家环保总局、国家环保总局评估中心、中国环境科学院、水利部、水利部调水局、水规总院、水电规划院、长江水资源保护局、海河水利委员会、水利部天津设计院、北京市环保局、北京市环保监测中心、北京市水利局、北京市南水北调工程办公室及中国水科院等单位的四十多名专家代表参加了会议,对项目进行了评审。

中国水科院李振海代表课题组做了汇报,对工程的环境影响问题进行了全面地阐述。与会专家对报告编制工作的细致、到位,及报告书的内容、质量、作用给予了充分肯定。专家认为:“《报告书》编制依据较充分,环境保护目标明确,工程分析清晰,环境现状调查资料翔实,对工程设计方案选线、选址的环境合理性分析有特点,环境质量状况和主要环境问题论述清楚,环境影响内容预测内容较全面,重点突出,生态影响评价较全面,预测模式和方法合理,环保措施基本可行,环境管理与监测任务明确,评价结论可信”。

南水北调中线工程及环境影响报告(摘要)

拟建的南水北调中线工程从湖北汉江上游的丹江口水库取水,沿途经过湖北、河南、河北3省,送至北京、天津,起点至北京全长约1260公里,沿途有1000多处交叉河流及道路。北京和天津段为暗渠输水,其它均为明渠输水,预计在2010年以后全线通水。

由于我国南方水资源丰富,北方水资源贫乏,南水北调成为国内大范围水量调配的必然手段。新中国成立以来,南水北调工程一直是党和国家高度重视、社会各界广泛关注的大事。早在1952年,毛泽东主席就提出了南水北调的宏伟设想,1999年,江泽民主席对南水北调问题作了重要指示。中央指示,工程的前期准备工作一定要做好,要搞好总体规划,全面安排,有先有后,分步实施。为此,在水利部的统一布置下,行政、规划、设计、勘测、研究部门的广大人员针对南水北调中线工程开展了长期的工作,积累了丰富的勘测、科研和规划设计资料。

近几年,华北地区连续干旱,缺水形势日趋严重,水源不足威胁着首都。鉴于以上情况,今年3月,国务院、水利部决定:在中线全线贯通前,从河北省王快、西大洋、岗南和黄壁庄等水库向北京应急调水,南水北调中线工程石家庄至北京段作为应急供水工程,单独立项,提前开工。

南水北调中线输水渠道在河北省一路北行,穿越拒马河进入北京境内,沿山前丘陵地带往东北方向行进,横跨房山、丰台、海淀3区,最终进入颐和园的团城湖,北京段长80.3 公里,投资约67亿元。渠道开挖宽度110米,施工营地、竖井、临时工厂、弃渣场、取土场共有60处。工程占地1万多亩,清除树木50万棵(其中果树10万棵)、树苗50万株,搬迁居民5000多人,搬迁企业30家(影响1200人就业),挖占村民的生命线—水井6处(影响到6000人的饮用水源),挖占重要泉眼一处,迁移坟墓4050处,占用四环路沿线绿化带;渠线穿越拒马河、大石河、永定河等大小河流十几条,穿越铁路11条,主要公路16条,乡村小道100余条,此外还要横断大量的地下线路:军事光缆线、民用光缆线、电力及电信线路,自来水、污水、供热、输油、输气管道等等。

南水北调工程完成后,会给缺水的北京地区送来大量水源,缓解首都水源不足的危机,对于稳定首都、城市建设、经济持续发展、奥运会举办、生态环境改善等方面具有巨大的效益。但同时,由于规模巨大,工程的建设也会给沿线森林植被、表土结构、耕地资源、居民生活、工农业生产、山坡地下水、城市绿化带、水土流失、企业经营、城乡交通等产生重大不利影响,此外,运行期也会存在输水水质、工程管理、环境修复等问题。因此,为了实现经济建设与环境保护协调发展的目标,必须处理好工程与外围环境的关系,最大限度地减少损失,最大限度地发挥工程的效益。

根据国家有关法律法规,对环境有重大影响的建设项目必须编制环境影响报告书,对项目的环境影响进行预测评价,制定环保措施,审查通过、签发批文后,建设项目方可成立。环境影响评价已纳入国家基本建设程序,环境影响报告书与可研报告并列,是国家计委审批项目的必备技术文件之一。

编制环境影响报告书不仅仅是为了获得批文、不仅仅是为了立项,更重要的,它是建设项目规划、设计、施工及运行管理中非常重要的内容。它关注了工程可研报告中所没有关注的外围环境,预测分析了可研报告所没有涉及的诸多问题,重点解决了工程与外部环境的诸多矛盾。比如水质问题、生态问题、农业生产、土地资源、居民生活、饮用水源等,都是敏感而又重要的社会性大问题。它在减小环境不利影响,减少社会矛盾,减少工程投资,保证工程建设与地方发展规划的协调性,保证工程方案的合理性,保证工程实施的顺利性,把可能引起严重后果的问题解决在摇篮中等方面都有重要的意义。因此,环境影响评价是保证工程能够得以实施的重要工作。

根据水利部、国家环保总局的统一安排,南水北调中线工程按各省分区,分别独立编制可研报告及环境影响报告,分别审批,并在长江水利委员会的统一协调下进行。受工程建设管理部门的委托,中国水科院承担了南水北调中线供水工程北京段的环境影响报告书的编制工作。为了编制环境影响报告书,工作小组在时间紧、任务重的情况下,克服了“非典”造成的严重障碍,主要做了以下基础工作:

(1) 和设计院有关专家进行了多次座谈交流,详细了解了工程规划设计的有关情况,收集到了大量资料。对建设项目的内容、规模、性质及工程所在地的自然环境、社会环境进行了初步分析,对建设项目的环境影响特点进行了初步判断;

(2) 和设计部门、水利行政部门、长江水利委员会水资源保护局、环境保护行政管理部门就有关环境影响评价的技术路线、报告编制、行政审批、评价标准批复、实施进度等问题进行了多次磋商,保证了思想上的统一性,保证了工作的顺利展开;

(3) 对拟建工程沿线进行了长时间艰苦细致地考察,对80公里输水渠道沿线、30处拟设施工营地、14处竖井、8处拟设临时加工厂、2处搅拌站、PCCP制管厂1处、初选弃渣场3处、取土料场2处等地的环境现状进行了细致的实地考察,拍照并纪录了大量第一手资料;访问了工程沿线村镇居民及供水企业干部职工供400多人,了解了实际情况,并进行了公众参与调查,收回调查表格近100份;

(4)走访了地方有关行政管理部门,并收集了大量的有关环境现状、保护规划、建设规划等基础资料;

(5)委托水利部水质中心进行了水质环境质量现状监测;委托水利部遥感中心利用遥感技术对工程沿线区域的土地利用、生态环境现状进行了评估;通过长委会水资源保护局收集到了应急水源地(河北省4座现有水库)的水质资料。

(6)与北京市自来水公司合作,针对密云水库~第九自来水厂长距离输水管道(75公里)的水质及管理问题等进行了实测研究,对长距离厌氧条件下输水水质问题获得了有实际意义的资料及认识,以作为类比分析资料。

在以上工作的基础上编制完成了环境影响报告书。报告对工程涉及的区域环境现状及存在的问题进行了详细地论述;对输水水质、生态环境、土地资源、居民生活、农业生产、文物景观、历史文化、城市建设、经济发展、奥运举办等方面的影响问题进行了研究分析,给出了明确的结论,提出了可行的保护措施;对工程设计方案提出了局部修改建议;对工程的管理、监测等问题提出了可行的方案。报告书厚达300页,有40页附图,其中30页是彩图。

工程沿线环境现状图片及评价说明

水利部国科司原司长董哲仁教授说得好:我们水利人要主动把环境问题处理好,只有这样水利建设才具有可持续性。为了让大家对南水北调工程北京段沿线环境现状及此次评价的部分成果有所了解,选取几幅图片如下。

南水北调北京段渠线位置图(红线为输水渠道)。从北拒马河入北京境内,沿山前丘陵地带向东北行进,在岳各庄进入四环路下,北进至颐和园团城湖,全长80.3公里。全部暗管(渠)输水,两根PCCP管,直径4米,小流量(20立方米每秒以下)可全线自流,大流量需要加压,加压泵站设在入境处的惠南庄,泵站占地面积200亩,渠线最大输水能力50立方米每秒。沿线设有7处分水口,向各自来水厂(规划中)供水,每处分水口设一座水质自动监测站。管理机构:设北京分公司,下辖4个管理站。

北拒马河中支(向西北瞭望),南水北调渠线北京入境处。中国水科院提出了污染事故紧急应对措施及浮冰堵塞排除措施,在此处建设一座排水建筑物,当上游有污染事故发生时,可以将污染水体及时排入北拒马河。

渠道穿越的山前丘陵地带(西甘池附近),主要植被为:农田、林地、灌木草地。渠道开挖损毁植被,易引发水土流失,中国水科院提出的生态修复措施被采纳。

渠道穿越的马刨泉(牛口裕附近),流量=0.3~1.0立方米每秒,传说是由穆桂英的战马刨出。移民拆迁报告提出要花费100万元“搬迁”此泉,中国水科院调查时发现当地群众强烈反对触动该泉,从水文地质的角度来看,工程措施也不妥当,提出的局部改线方案及泉池保护措施,被采纳。

渠道穿越的山坡保护林地(房山老县城附近),需要采取生态恢复及水土保持措施

渠道占用的苗圃(芦上坟村附近)。由于渠道漫长,工程占地面积很大,再加上京郊农田资源十分贫乏,环境影响报告书将农田列为重点保护对象之一,提出了符合实际的土地利用规划方案,得到审查专家们的一致肯定。

需要拆迁的大宁村(永定河西岸、大宁水库旁)民房,项目组成员曾4次来此调查研究,与干部、村民进行座谈,详细了解情况。该村1300人,人均耕地只有0.3亩,没有其他收入来源,生活并不富裕,全村唯一的水井被占。报告中将农村饮用水源也列为重点保护对象,提出的一系列农田及水源保护措施均被采纳,减少了耕地资源的损失,保护了村民饮用水源,同时减少了工程投资。象这样的村庄有几十处。课题组细致、到位的工作、以人为本的理念得到当地群众的称赞,也得到审查专家们的高度赞扬。

挖占的公共体育场地。宛平镇晓月苑小区东侧,在一片宽60米,长800米的带状区域内建设了10多处体育场、5座体育馆,是附近居民重要的体育锻炼和休闲场所,每天都有数千人来此锻炼,是北京市体委的模范体育基地。该处所有设施将被渠道开挖清除,体育迷们十分焦急。课题组成员3次来此调查,根据广大群众的意见,提出了替代和部分恢复(主要是场地)措施,被采纳。

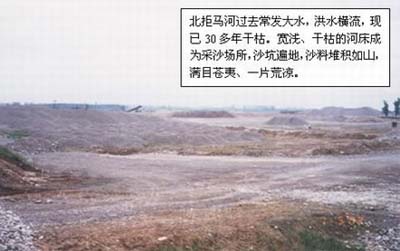

渠道穿越大石河干枯的河道(由南向北瞭望),距当地老年人介绍,过去该河经常泛滥,一片汪洋,水面宽达4公里,近30年已干枯无水。河床现成了采沙场所,破坏十分严重,河道已失去行洪功能。渠道开挖主要是会造成大风时扬尘,污染空气环境,课题组提出的大气环境保护措施被采纳。

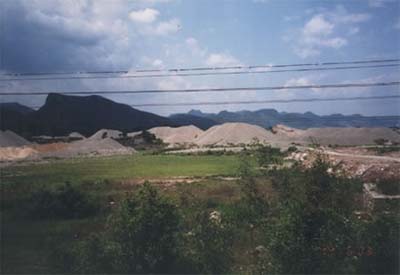

大石河采沙开挖留下的深坑拟作弃渣场,工程弃渣对生态环境起到一种修复作用,选址非常好。象这样的弃渣场共有3处,另外两处分别在拒马河、大宁水库。

渠道穿越的永定河河床(由南向北瞭望),40年前这里曾是大河奔流、汹涌澎湃,现在已成为一条死河,长年无水。河床曾成为采沙场所,春天是北京风沙污染的源地之一,两年前采沙场被关闭。渠道开挖主要是大风天气时会造成扬尘,直接污染京城市区大气环境,课题组提出了大气环境保护措施。

渠道穿越的铁路(丰台货运编组站),采用暗挖施工法,对铁路交通无影响。但存在施工安全问题,需要采取成熟的施工技术。渠道穿越铁路11处,均采用暗挖施工。

渠道穿越的京石高速路,日均车流量约10万辆,暗挖施工,对交通无影响。存在施工安全问题,需要采取成熟的施工技术。渠道穿越重要公路16处,其中高速公路、107国道采用暗挖施工,其它采用明挖,对交通影响较大。课题组对这16条道路均作了调查,除京石高速外,其它路宽一般在15~20米左右,日均车流量一般在1~5万辆。

一处施工营地(牛口峪),选址于国家基本农田保护区,下有节水灌溉管网。根据国家有关法律,国家基本农田严禁占用。象这样选址的施工营、临时工厂有20多处,课题组对50多处营地及临时工厂选址环境现状逐一进行了细致的考察,通过与群众座谈调查,当地居民提出了许多好的建议,为设计部门提供了许多两全其美的解决方案,均被采纳,减少了对农业的影响,减少了工程投资2000万。

房山区大石河西岸羊头岗村栽植不久的葡萄圆(国家基本保护农田),原拟设施工营地,课题组提出的措施被采用后,将不再被占,对于京郊农业的稳定发展有利,同时可减少工程补偿费。

四环路两侧刚绿化两年的绿化带,原拟设施工营地,这样的营地有10处。课题组提出的措施被采纳后,避免了对城市景观绿化带的破坏,对迎接奥运会、对附近居民生活都十分重要。

接近终点的渠道(明渠)穿越处,颐和园南侧新栽植不久的城市防护林将遭受破坏,课题组提出了建设沿渠景观带及教育基地的建议。

南水北调中线的终点—颐和园团城湖,现是田村山水厂的水源地,将来也作为水源九厂的水源地,现水质良好,各类指标均能达到地表水Ⅱ类标准(GB3838-2002)。课题组提出了将团城湖纳入南水北调统一管理体系的建议,调水局将与北京市政府协商此事。

(中国水科院水环境所环评室 供稿)

|