2006年11月24日,水资源保障百亿工程建设正式启动。该工程重点解决区域性缺水和城乡居民优质饮用水供水问题。共有20项重点水库和引调水工程项目,其中续建8项,拟建12项,总投资128亿元。建成后可新增供水量23.47亿立方米,从而基本解决全省区域性缺水或取水水源不符合国家规定的35个市(县)约1100万人的供水问题。

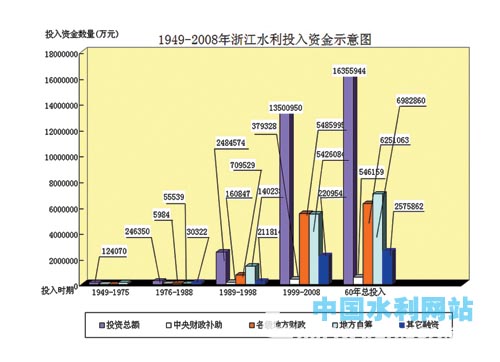

1949——2008年浙江水利投入资金示意图

2003年11月21日,“千万农民饮用水工程”正式全面启动。工程以自来水进村入户为标准、以农村饮用水安全为目标,要让全省农民喝上自来水。截至2008年年底,全省投入82.1亿元,新增农村供水规模26万吨每日,受益村11851个,人口1136万人,农村自来水覆盖率从2002年的62%提高到92%。

2005年3月21日,中国水利博物馆在萧山顺坝钱塘江围垦举行开工典礼。其设计方案采用“塔馆合一”的建筑创意,塔高128.9米。共11层,建筑面积3.6万平方米。

2005年12月30日,浙东引水曹娥江大闸枢纽工程开工。该闸为我国强涌潮河口地区第一大闸,总净宽560米,28孔,闸孔净宽20米,建成后将使曹娥江两岸的防洪标准提高到200年一遇,曹娥江将结束赶潮河历史,形成延绵80多公里、库容1.46亿立方米的河道水库,还可增加环境用水、改善航运条件等。

一甲子光阴荏苒,六十载流水叹咏。

在东海之滨,在钱塘江等八水系流经的10万平方公里大地上,如今到处呈现出一派政通人和,物阜民丰,活力迸射,踔厉风发的蓬勃气象。

60年,自强不息、敢为天下先的浙江儿女谱写了一曲优美、激越的时代华章。

历数60年辉煌成就,串连60年传奇荣光,水,如同浙江经济社会发展脉管里流动着的血液中的一个重要分子,为其输送着生命的能量,为其增添着生活的光彩。

回望60载波澜壮阔,吟颂60载瑰丽诗篇,治水传奇惊涛拍岸,命脉沧桑令人慨歌。

一

“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。”

然而,新中国成立前夕的浙江大地,却是百业凋敝,民生困疲。

那时的浙江,八大水系上的水利工程寥寥无几,更无控制性工程:没有一座库容10万立方米以上的水库,没有一座装机百千瓦以上的水电站,没有一个灌区,全省农田都是“靠天田”……

那时,全省沿海漫长而分散的1800多公里海塘,尚不能抵御一般的台风,就是保护着千万亩土地及近千万生灵的钱塘江北岸海塘也多处坍塌。据1949年10月的调查,在280公里的塘线上,坍塌6.42公里,总体损坏4.41公里,塘前坦水毁坏更多,可谓千疮百孔。

然而,特殊的地理位置上,台风、暴潮、暴雨、洪水、旱魔却仍是交替甚至结伴光顾,给广大人民群众生命安全造成严重威胁,农业生产灌溉用水得不到保障,许多地方人民群众的生活用水也得不到保障……

1950年,浙江省委、省政府提出了“防洪为主,结合办理灌溉”“群众兴修为主,政府扶助为辅”的治水方针,揭开了中国共产党领导下的浙江治水的崭新序幕。以后,历届省委、省政府都根据各个阶段的实际情况,推出了一系列治水方针,带领全省人民发扬自力更生、艰苦奋斗精神,兴水利,除水害,不断提高防灾减灾和水资源配置能力,为经济社会发展提供了有力的基础保障。

二

60年的历史中,浙江水利建设风起云涌,高潮迭起。

新中国成立初期,各级党委、政府把防治水害放在首位,实行“防洪为主”的水利方针,以堵口复堤为重点,以工代赈,抢险救灾,消除险工,巩固堤防,结合修建小型农田水利工程。

“一五”期间,浙江提出了“防洪防旱并重平原山区兼顾”的治水方针,山区半山区建设小型塘库,改变易旱状况;沿海修建海塘堤防和陡门涵闸;平原河网地区培修圩堤、疏浚河道。

1958年至上世纪60年代初,兴起了以建设水库为重点的水利建设高潮,开工兴建了大批水库。至1965年,初步形成以小型水库为基础、大中型水库为骨干、灌溉渠系为配套的防洪灌溉工程格局。

接下来的10年中,广大干部群众和水利工程技术人员排除种种干扰和冲击,坚持以治水改土为中心,以建设旱涝保收、高产稳产农田为重点,在山区、半山区继续兴建蓄水、引水工程,在平原拓浚河道,健全渠系,提高蓄泄能力。

改革开放以来,浙江水利发展进入了一个新的历史时期。特别是“九五”以来,浙江水利步入了一个高起点规划、高标准建设的新阶段,按照建设和完善水安全、水供给、水环境三大保障体系的治水思路,相继实施了乌溪江引水、沿海千里高标准海塘、钱塘江千里标准江堤、百城城市防洪工程以及千库保安、千万农民饮用水、万里清水河道和一轮治太、强塘固房等工程建设,使浙江水利保障经济社会发展的能力和水平有了较大提高。

60年,浙江水利建设取得辉煌成就:截至2008年年底,全省水利总投入达1635亿元,农民投工投劳约100亿工;建成库容10万立方米以上水库4200座,总库容达385亿立方米;新增机电排灌动力122万千瓦;建成堤防13269公里、水闸4971座(其中新建整修标准海塘1400多公里、标准江堤1000多公里),70多座县城以上城镇建成了50年一遇以上标准的防洪工程;新增有效灌溉面积143.6万公顷,新增除涝面积49.6万公顷;治理水土流失面积233.5万公顷;围垦滩涂21.6万公顷;新建水电站3300座,这些大大小小的水库,还为70%以上的城镇提供优质水源,每年向工农业及城镇居民生产生活供水90多亿立方米,年发电量达60亿千瓦时,水生态环境得到日益改善……

三

60年,潮起潮落的东海、奔腾不息的钱江目睹了浙江儿女轰轰烈烈的治水历程,感受了他们滚滚奔涌的治水激情。他们以自强、坚韧、智慧和勤奋,不断完善科学的治水理念,不断确立新的治水目标,不断抒写灿烂的治水华章。

新中国成立以来的60年里,浙江因洪涝受灾面积在200万亩以上的有44年,受旱面积在200万亩以上的有32年;影响浙江的台风有204个,其中39个在浙江登陆。频发的洪涝、台、旱灾害赋予浙江水利的首要使命就是保护全省人民群众的防洪安全,减少洪涝旱灾对全省经济社会发展的侵害。

60年来,浙江省委、省政府带领全省人民从新中国成立初期的“以抢险救灾”为主,逐步发展为“防、避、抢、救”相结合,“以人为本、安全第一,预防为主、防抗结合,确保重点、统筹兼顾”的科学防汛工作原则,通过不断加固防洪工程和采取各种非工程措施,科学防范、科学调度,成效显著:1997年以来,尽管亦频繁遭受大洪水、强台风和50年一遇的连续干旱,人员因灾伤亡却有效地减少了,灾害损失也降到了最低。

在新中国成立以来的60年里,身处资源小省的浙江人,不仅学会了在一次次洪水干旱中化险为夷,也不断探索着将水作为浙江发展的可贵资源,让其为浙江的富强充分发挥作用。无论是早在前30年为解决农业灌溉问题而修建数千座大小水库,还是改革开放后陆续建起的以温州珊溪水利枢纽等为代表的以城乡供水为主的水库,无不考虑让水最大可能地发挥综合效益。2003年起实施的以自来水进村入户为标准、以农村饮水安全为目标的“千万农民饮用水工程”,主要依赖的就是水利工程供水。水能被充分开发利用,建造了数千座大小水电站,大、中、小型水电站,潮汐发电站、抽水蓄能电站……应有尽有。与此同时,还结合治江防洪,把冲向沿海的长江泥沙当作重要资源,开展持续不断的围涂工程,使滩涂成为浙江省重要的土地后备资源。

60年来,浙江从一个资源小省实现了向经济强省跨越的梦想。进入21世纪,省委、省政府围绕全面建设小康社会、提前基本实现现代化的战略目标,作出了建设生态省的重大战略举措。面对“生态水利”的新课题,浙江水利作出了新的定位。从2003年起,全省开始实施以“水清、流畅、岸绿、景美”为总目标的“万里清水河道”建设,水土流失防治任务被纳入“生态省”建设、市长目标责任书,并展开了生态清洁型小流域建设、水土保持生态修复、水土保持面源污染防治等领域的探索和尝试;全省主要江河湖库实现了水量水质同步监测,2010年年底前全省将禁止开采地下水……生态水利建设的力度正不断加大,建设浙江秀美山川,改善人居环境,成为新时期浙江水利事业的重要工作内容。2008年,浙江省委、省政府又根据浙江经济社会发展要求,审时度势,作出了实施“强塘固房”工程建设的决策,重点加强对海塘、江塘、山塘以及病险水库的除险加固工作,提高全省特别是沿海地区民房抗灾水平,全面加强综合减灾能力建设,以进一步提高水利的保障能力和水平,为建设“创业富民、创新强省”的浙江提供防汛安全保障。

四

60年胼足砥砺,创下了浙江水利一份不小的“家业”。如何让饱含全省人民心血和辛苦建设起来的水利工程能享年千岁,沐泽百代?

在古老的浙江大地上、至今仍有着不少还在发挥着作用的“千岁”工程,如鉴湖、西湖、东钱湖、通济堰、它山堰、钱塘江古海塘、京杭运河,虽经数十个甲子轮回,却依然为当地经济社会的持续发展做着贡献。浙江人从这些古老的“千岁”工程身上得到了启示:在加强水利建设的同时,管理的手段必须也要硬!

自1984年起,全省各级水利部门从水资源综合管理入手,明职责,立法规,建队伍,将科学、规范、依法管理逐步渗入到各项水利工程的建设、运行及水事活动中。目前的浙江,防汛防台抗旱、水资源管理、建设项目占用水域管理、钱塘江管理、海塘建设管理、滩涂围垦和水利工程安全管理等工作都有相应的地方法规可依。与此同时,管理队伍由弱渐强,执法队伍也随之从无到有。

从2004年起,全省大力推进水管体制改革,积极探索推行了管养分离、物业管理、集约化管理等多种管理方式,按照现代管理的理念和工程管理的要求,初步形成了全省水利工程安全、长效管理的局面。

60年的创业历程,昭示着一个真理:只有不断改革创新,才能持续开拓前进。

60年来,浙江人水利在建设项目、建设模式、筹集资金、规范管理等领域都进行着不懈的探索,取得了令人瞩目的成就:

1950年,金华湖海塘水电站建成投产,开新中国水电建设之先;1993年,省级开征粮食附加税、水利建设资金、电力附加费、水利建设基金四项社会集资,开政府扶持和市场相结合建设水利之先;2000年,义乌和东阳两市通过买卖方式转让工程蓄水,不仅颠覆了单一以行政手段调水的传统观念,还启发国人思考“水权”概念的深远意义;为反哺为浙江经济发展作出了巨大贡献的农民,2005开始,各地财政相继实施为农业灌溉水埋单政策,3年后,该项内容被开创性地写入了《浙江省水利工程安全管理条例》中……

钱江涌潮,“天排云阵千雷震,地卷银山万马奔”。

浙江水利,60年来的一次次领先,一项项成就,正是源于这种勇立潮头、大胆创新的精神,不断为浙江的水利建设和管理注入激情,注入活力,推动了水利事业不断向前发展。

五

60个春秋轮回,一部奋斗史诗。

“自强不息、坚韧不拔、勇于创新、讲求实效”的浙江精神,“献身、负责、求实”的水利行业精神,不仅造就了梁焕木、韩曾萃等一大批各个时期的水利建设先进模范,更培养了一代代为水利事业默默奉献的有理想、有知识、有技术的干部职工,为不断壮大的水利事业提供了人才保证。

东海潮起,壮阔汹涌,逐浪盖高。

为建设更加繁荣、和谐的浙江,浙江将进一步“强塘固房”确保水安全,优化水资源配置,建设生态水利,浙江水利任重道远。

浙江人,已在过去60载中练就了从容应对一切艰难险阻的气度,积累了跨越新高度的力量,必将在新一轮甲子中涌起滚滚新潮,创造出更加辉煌骄人的业绩!

来源:中国水利报 2009年9月30日