补水后的白洋淀生机盎然 (郑丹 摄)

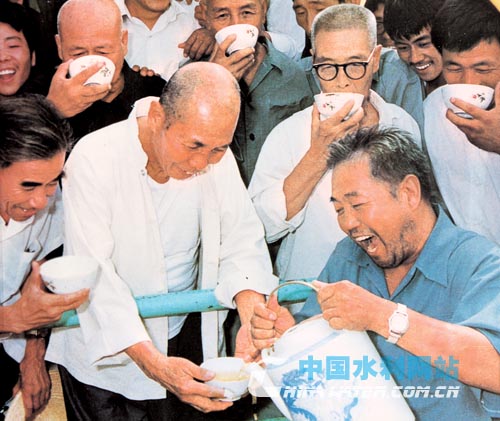

引滦入津工程结束了天津人民喝苦咸水的历史

海河外滩

海河流域东临渤海,南界黄河,西倚太行山,北接内蒙古高原,地跨京津冀等八省(自治区、直辖市),流域面积31.8万平方公里,包括海河、滦河和徒骇马颊河三大水系。

海河流域多年平均水资源总量370亿立方米,人均占有量279立方米,仅为全国人均的1/8,是全国严重缺水区之一。由于受大陆性季风气候影响,流域降水和径流时空分布不均,造成洪、涝、旱灾害严重。随着经济社会的发展,严重的水资源供需失衡,造成了水生态环境的不断恶化。

千百年来,生活在这片缺水、盼水又怕水、忧水的土地上的人们,不断用自己的智慧和力量,谱写与水害作斗争的壮丽篇章,同时也不断努力开发利用水资源,创造了许多除害兴利的业绩,满足了生存与发展的需要,促进了社会的进步与繁荣。

新中国成立的60年,海河水利事业发生了翻天覆地的变化。特别是1963年,毛主席发出“一定要根治海河”的伟大号召以后,为根除京畿水患,流域人民前赴后继,先后以防洪除涝减轻水旱灾害、水资源开发利用和水资源优化配置与节约保护为重心,一代代大兴水利,取得了辉煌的治水业绩,为流域经济社会又好又快发展提供了有力支撑。

兴修水利,减少灾害

新中国成立之初,海河流域经历了丰水多灾的阶段。由于水利设施基础薄弱、洪沥排泄不畅等问题,农业生产遭受了重大损失。党和国家对海河的治理给予了高度重视,确立了“减少灾害,保证农业生产”的指导方针,发动群众复堤修险,整治河道,兴建水库,防治水害,恢复生产。截至“二五”计划完成,海河流域共建成23座大型水库、45座中型水库和上千座小型水库;开挖疏浚了海河干流、潮白新河、独流减河,整修了永定河、卫河堤防,初步治理了大清河、永定河、潮白河和漳卫河。这些工程在有效抗御1963年海河南系大水过程中发挥了重要作用,水库拦蓄洪水总量46.2%,削减洪峰49%~85%。

1963年大水后,在毛主席“一定要根治海河”伟大号召的鼓舞下,在“上蓄、中疏、下排、适当地滞”的方针指导下,流域上下掀起了治理海河的高潮。历经十几年的综合治理,海河流域的水利面貌发生了根本性改变。全流域共建成各类水库1800多座,修建主要堤防3500多公里,开挖疏浚骨干行洪河道50余条,设立蓄滞洪区26处,初步建成了流域防洪工程体系,形成了各河系分流入海、分区防守的防洪格局,海河水系设计入海泄洪能力达到24680立方米每秒,相当于新中国成立初期的10倍,有效保障了流域防洪安全。随着大批大型水库和平原蓄水、引水、排沥工程的建设,特别是引黄灌溉工程的兴建,流域内共建成5万亩以上的大中型灌区160处,有效灌溉面积达9630万亩,相当于新中国成立初期的5倍,促进了农业的发展,确保了流域粮食总产量的大幅度提升。建成500千瓦以上的水电站140余座,装机容量72万千瓦,占可开发水能资源的36%。

新中国成立后的前30年,在“水利是农业的命脉”的思想指导下,海河流域水利事业始终以农业为主要服务对象,以有利于发展农业生产的防洪、农田排灌为主要任务,兴建了大批水利工程,有效抗御并战胜了多次水旱灾害,有力保证了农业的快速恢复和发展。

加大管理力度,开发利用水资源

党的十一届三中全会以后,我国进入了改革开放新阶段,国家的工作重心转移到以经济建设为中心的现代化建设轨道上来。为适应新形势的要求,水利工作提出了“全面服务、转轨变型”的改革方向。水利建设重点由防洪除涝为主逐步过渡到完善防洪体系和水资源开发利用并重阶段。海河流域开发治理进入巩固完善、依靠科技、强化管理和讲求效益的新时期。

进入20世纪80年代,随着工农业生产发展和城市人口的增加,海河流域内大中城市用水量大幅度上升,加上流域连年干旱,水荒严重制约了天津、唐山等城市的经济发展,影响了人民正常生活。为了缓解这一矛盾,除了1981年和1982年应急实施引黄、引岳向天津供水外,经国务院批准,引滦入津、引滦入唐等跨区域调水工程于1981年动工兴建,以缓解两地水资源危机。自引滦入津工程1983年9月通水以来,截至2008年年底,潘家口水库累计实现供水328.9亿立方米,其中,向天津市供水140.5亿立方米,向唐山市供水37.2亿立方米,向滦河下游农业供水151.2亿立方米。加上之前修建的京密引水工程和之后修建的引黄济津、引青济秦、引黄入冀等一批跨流域或跨区域调水工程,北京、天津等大中城市的供水得到了有效保证。

随着水资源开发利用力度的不断加大,水资源保护工作也受到了更多的关注。为了保护引滦水,引滦水资源保护专门机构成立。全流域水土流失调查工作开展,永定河上游水土保持规划编制,官厅水库上游、密云水库上游、潘家口水库上游先后被列为国家水土流失重点治理区。同时,水利基础设施建设也得到进一步加强。密云、官厅、岗南等大型水库完成除险加固,保坝标准有了不同程度的提高;重点进行了永定河和永定新河、漳卫河以及漳卫新河、海河干流等河道整治和堤防加固工程。

1980年,水利部海河水利委员会在天津成立。随后,海河下游管理局、漳卫南运河管理局、漳河上游管理局相继成立或恢复,制定了一系列水利管理规章制度,如河道、堤防、水库、水土保持、水资源保护等方面的管理办法,启动了海河流域规划的编制工作,水资源流域管理得到有效加强。特别是1988年,《中华人民共和国水法》颁布施行后,全流域水利工作逐步走上了依法治水、依法管水的轨道。《海河流域综合规划纲要》得到国务院批准,成为开发治理海河流域的法律依据。

保护水生态环境,保障流域经济社会发展

时光荏苒。到上世纪末,海河水利事业已走过了50年的艰辛历程,取得了辉煌成就,有力支撑了流域经济社会发展。在看到成绩的同时,我们也无法忽视,由于自然条件与历史原因,水资源短缺、生态与环境恶化、防洪能力偏低依然是制约海河流域经济社会发展的主要因素。随着地区经济社会的快速发展,特别是环渤海经济区的崛起,用水需求不断增加,水资源供需矛盾更加突出,生态与环境愈发不堪重负,水资源开发利用率已近100%,年超采地下水80亿立方米,生态与环境用水被挤占,造成流域湿地萎缩,地下水枯竭,水土流失加剧。缺水使区域间、行业间用水矛盾日益加重,同时,由于受经济增长方式和生产力发展水平等因素的制约,水资源利用效率和效益低下,浪费和污染严重,进一步加深了水资源的供需矛盾,加剧了生态与环境的恶化。这些问题如果不能得到及时有效解决,必将严重影响海河流域全面建设小康社会的历史进程。

20世纪90年代末以后,科学发展观日益深入人心。在新的形势下,水利工作思路发生了根本转变,提出了可持续发展治水思路。海委遵循科学发展观和可持续发展治水思路的要求,逐步明确以水生态环境保护与修复为第一要务,把工作重心由水资源的开发利用转移到水资源的优化配置和节约保护上来。针对流域存在的水问题,提出了以流域水资源可持续利用和水生态环境保护与修复为主线,建设流域城乡供水、水生态环境保护与修复、防洪减灾、综合管理水利保障体系的工作思路,并将其作为海河流域水利事业长期的指导思想和流域综合规划修编的主体内容。经过多年的实践与探索,海委积极履行职责,切实肩负起河流生态代言人的重任,海河水利事业蓬勃发展。

截至目前,海河流域综合治理水土流失面积达到950万公顷,有效改善了官厅、密云、潘家口水库上游和太行山区的生态与环境。海委多次组织实施引岳济淀、引岳济港(南大港湿地)、引岳济衡(衡水湖)、引黄济淀等应急生态补水工程,挽救了濒临干涸的“华北明珠”白洋淀、南大港和衡水湖。水资源保护取得进展,流域供水水源地水质达标率达到73%。城市河湖的整治力度不断加大,北京、天津、石家庄等城市水环境得到明显改善。

流域水利基础设施建设得到了切实加强。流域Ⅰ级堤防建设达标率达到80%,Ⅱ级堤防达标率达到50%,实施了海河口、独流减河口、永定新河口清淤工程,新建了永定河滞洪水库、卫河盘石头水库,实施了大中型病险水库(闸)除险加固工程;加强了蓄滞洪区安全建设,蓄滞洪区内已解决救生问题的人口155万,全流域蓄滞洪区安全建设达标率达到28%。

全流域包括引黄工程在内,年总供水能力达到488亿立方米。南水北调骨干工程及配套工程加紧建设;实施了《21世纪初期(2001—2005)首都水资源可持续利用规划》,向北京市集中输水3.4亿立方米,保护并改善了官厅、密云水库水质,实施了四次引黄济津应急调水工程,确保了北京、天津的供水安全。灌区节水改造及节水示范建设得到较快发展,“十五”期间新增工程节水灌溉面积1500万亩。稳步开展饮水解困工作,解决了1300万农村人口的饮水困难。

流域水利信息化建设迈出较大步伐,初步建成了覆盖流域的防汛信息网络,信息共享程度提高。全面启动了海河流域防汛抗旱指挥系统、水资源监测与保护信息系统、水土保持监测信息系统、水利电子政务系统等建设。

流域水利改革与管理工作成绩显著。稳步推进流域水利立法工作,《海河口独流减河口永定新河口管理办法》颁布实施,初步建立了流域水法规体系。水工程规划同意书制度、水资源论证制度、取水许可管理、河道建设管理等流域性水法规相继出台;流域内各省(自治区、直辖市)制定了水法、防洪法和水土保持法的实施办法,以及取水许可和水资源费征收管理、节约用水、地下水管理、水利工程管理和保护、河道管理、蓄滞洪区管理、城市饮用水水源地保护、河道工程修建维护管理费征收管理、水利工程水价管理等地方性法规或政府规章。

贯彻实施水法,强化了水资源的统一管理。实行水工程建设规划同意书、水资源论证和取水许可制度,开展了流域重点省际河流水量分配方案、取水许可总量控制指标编制工作,为流域水资源的统一管理奠定了基础。

贯彻实施行政许可法和国务院《全面推进依法行政实施纲要》,推进依法行政、依法治水工作。建立行政许可、政务公开等制度,加强水行政执法和水事纠纷调处,维护了流域水事秩序的稳定。

初步建立了流域管理与区域管理相结合的水资源管理体制,大力推进城乡水务一体化进程。北京市在流域内率先成立了省级水务局;2009年5月,天津市水务局成立;此外已有20多个地级市、200多个县(县级市)实现了城乡水务一体化管理。全面推行了水利建设管理“三项制度”,水管单位体制改革成效显著。签署了《海河流域水协作宣言》,初步建立了流域水事协商机制。

弹指一挥间,海河水利60年的成就已成为历史,但60年的经验却值得我们认真总结和借鉴。我们相信,只要全流域深入贯彻落实科学发展观,按照全面建设小康社会奋斗目标的要求,积极践行可持续发展治水思路,以流域水资源可持续利用和水生态环境保护与修复为主线,以民生水利为重点,加快建设流域城乡供水、水生态环境保护与修复、防洪减灾、综合管理水利保障体系,就一定能够实现海河水利事业又好又快发展,为流域经济社会可持续发展提供有力保障。

来源:中国水利报 2009年9月22日