2007年8月28日,河南省焦作市博爱县清化镇酒奉村新打的深水井流出汩汩清水,孩子们在高兴地嬉水。

某种角度而言,一部中华民族的文明史就是中国人与水患作斗争的历史。从大禹治水至今,中华民族治水的历史源远流长,但受自然条件、生产力水平和社会制度等方面制约,严重的水旱灾害一直困扰着国家和民族的发展。

新中国成立之前,国贫民弱,水系紊乱,河道长期失治,堤防残破不堪,水利设施寥寥无几,频繁的水旱灾害使百姓处于水深火热之中。1931年的长江大洪水,死亡人数超过14.5万人。同年发生在淮河的特大洪水,造成了7.5万人死亡……

新中国就是在这样一个破烂摊子之上开始了她轰轰烈烈的治水实践,并取得了辉煌灿烂的成就。

防灾减灾:打造安全屏障

“治国必先治水”。兴水利,除水害,大水发生时确保防洪安全,大旱发生时确保供水安全和粮食安全,是治国安邦的大事。60年来,新中国防汛抗旱已经步入一个新天地,旧中国一场洪水夺走几万、几十万生命,一场大旱即造成饿殍遍野的景象不再重演。

1950年中央防汛总指挥部成立,成为新中国成立最早的防灾减灾应急管理机构。随着蓄泄兼筹的江河治理方针逐步形成和大规模防洪工程建设的展开,常遇洪水灾害得到初步控制,江河防洪标准初步提高。

20世纪五六十年代,黄淮海地区洪涝多发,1954年淮河发生大洪水,1958年黄河发生大洪水,1963年海河发生大洪水。为了治理频繁发生的水灾,毛泽东主席发出了“一定要把淮河修好”“要把黄河的事情办好”“一定要根治海河”的伟大号召,充分表达了全国各族人民根治水患的强烈愿望和坚定决心。

党的十一届三中全会以来,我国防汛抗旱工作坚持全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理的原则,兴利除害结合,防汛抗旱并举,走上了正规化、现代化、法制化全面发展的道路。

1998年,官兵正在抗击洪水

1998年,长江、松花江、嫩江发生了历史罕见的大洪水。尤其是长江大洪水,给流域广大地区人民生命财产安全造成严重威胁,36万解放军官兵和800多万人民奋力抗洪抢险,展开了一场人类历史上规模最大、最为壮烈的与洪涝灾害的斗争。

比较20世纪长江最严重的三次大洪水,可以看出我国防汛抗洪工作的历史性进步。1998年大洪水,因灾死亡人数相当于1931年长江大洪水的1%,1954年大洪水的4.7%。沿江城市和交通干线没有受淹,工矿企业正常生产,铁路大动脉畅通无阻。而1954年长江大洪水,淹没面积317万公顷。1931年大洪水,长江中下游几乎全部受淹。

再看新中国发生的几场最严重的干旱灾害。1999-2002年全国连续四年大旱,其中2001年特大干旱,水利设施累计抗旱浇地11.62亿亩次,挽回粮食损失6820万吨。2009年年初,北方冬麦主产区发生罕见大旱后,黄河数座大水库联合调度,各类水利基础设施共同发挥作用,群众吃水无忧,城市用水正常,而且确保了夏粮丰收。而在1940-1943年,全国连续四年大旱,赤地千里,1942年仅河南省就饿死300万人。

防洪保安成就显著,这是毋庸置疑的一个事实,这是新中国发生的一个巨变。这种巨变来之不易,它得益于党和政府的坚强领导,得益于社会主义制度的优越性,得益于广大军民团结治水,得益于盛世治水修建的各类水利工程和不断创新的科学防洪理念。

在2008年汶川特大地震抗震救灾中,震损水库、水电站无一垮坝,震损堤防无一决口,实现了零伤亡,确保了人民群众生命安全和供水安全,水利抗震救灾工作取得重大胜利。

据水利部统计,自1949年以来全国防洪减灾直接经济效益累计达3.93万亿元,减淹耕地1.6亿公顷,年均减免粮食损失1029万吨。1991年以来,全国平均每年抗旱浇地面积2973万公顷,年均挽回粮食损失4059万吨,平均每年解决2486万人的临时饮水困难。特别是每年因洪涝灾害伤亡人数呈大幅度减少趋势,其中上世纪50年代年均死亡8976人,70年代5308人,80年代4338人,90年代3744人,2001年以来这一数字降为1507人,没有人员因为干旱灾害死亡。今天,我们的水利基础设施已经可以有效地减轻水旱灾害,为共和国的繁荣发展提供了坚实有力的保障。

兴修水利:筑牢经济发展基础

新中国成立以前,偌大的国土上只有22座大中型水库和一些塘坝、小型水库,江河堤防仅4.2万公里,几乎所有的江河都缺乏控制性工程。新中国成立后,党和政府高度重视江河治理和水利工程建设,从黄河三门峡到长江三峡,每一个时期都有标志性的水利工程诞生。

1950年年末至1960年年初,以治淮为先导,开展了对海河、黄河、长江等大江大河大湖的治理,治淮工程、长江荆江分洪工程、官厅水库、三门峡水利枢纽等一批重要水利设施相继兴建,掀起了新中国第一次水利建设高潮。

二十世纪六七十年代,全国各地高举“水利是农业的命脉”的旗帜,广泛开展了农田水利基本建设,加强加固了农村水利的基础。

改革开放特别是1990年后,党中央、国务院高度重视水利建设,对水利的投入大幅度增加,江河治理和开发步伐明显加快,长江三峡、黄河小浪底、治淮、治太等一大批防洪、发电、供水、灌溉工程开工兴建,水利建设呈现出加快发展的良好态势。

1998年长江大水后,国家决定进一步加快大江大河大湖治理步伐。长江干堤加固工程、黄河下游标准化堤防建设全面展开,治淮19项骨干工程建设加快推进,包括举世瞩目的南水北调工程在内的一大批重点工程相继开工,江河中上游水土流失治理力度进一步加大。

大型综合性水利枢纽工程是科学防控洪水和调度配置水资源的重要手段,是一个国家综合国力的标志和象征,改革开放以来,一个新的时代孕育了一大批经典水利工程,为时代的发展书写了浓墨重彩的篇章:

三峡水利枢纽工程。三峡工程是迄今为止世界上规模最大的水利枢纽,可以使长江荆江段防洪标准达到100年一遇,水电站年平均发电量达847亿千瓦时,年通航能力提高四五倍。

小浪底水利枢纽工程。小浪底水库可大大缓解花园口以下的防洪压力,使黄河下游防洪标准从原来的约60年一遇提高到千年一遇,基本解除黄河下游凌汛的威胁。

南水北调工程。这一工程是优化我国水资源配置的重大战略性基础设施。工程建成后,将有效解决北方水资源严重短缺问题,实现长江、淮河、黄河、海河四大流域水资源的合理配置,中华大地从此可以形成“四横三纵、南北调配、东西互济”水资源配置格局。

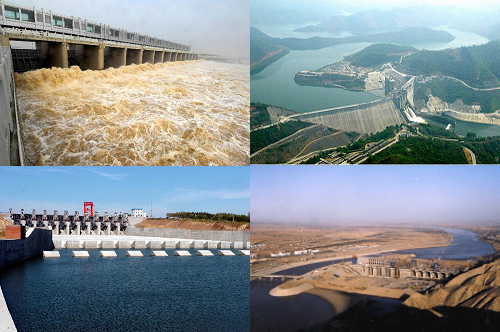

左上图是临淮岗洪水控制工程、右上图是百色水利枢纽工程、左下图是尼尔基水利枢纽工程、右下图是沙坡头水利枢纽工程

此外,临淮岗洪水控制工程、百色水利枢纽工程、尼尔基水利枢纽工程、沙坡头水利枢纽工程等大型水利工程,都在为各自地区的防洪、减灾、发电、灌溉、航运等事业发挥着独特的力量。

据统计,新中国成立60年来,国家先后投入上万亿元资金用于水利建设,水利工程规模和数量跃居世界前列。截至目前,全国已建成各类水库8.6万多座,堤防长度28.69万公里,我国大江大河主要河段已基本具备了防御新中国成立以来发生的最大洪水的能力。中小河流具备防御一般洪水的能力,重点海堤设防标准提高到50年一遇。

60年来,我国供水能力得到了极大提高。水利工程年实际供水量达到5000多亿立方米,有效应对了多次严重干旱,最大程度地减轻了旱灾损失。党和政府高度重视解决农村饮水问题,累计解决了2.72亿农村人口的饮水困难,到2004年底基本结束了我国农村严重缺乏饮用水的历史。近年,国家加大了投入,解决了1.65亿农村人口的饮水安全问题,到2013年,将全部解决农村饮水安全问题。

60年来,农村水利设施不断加强,农田灌溉面积不断扩大,有效保障粮食安全。农田灌溉面积从1949年的2.4亿亩发展到2008年的8.77亿亩,占全国耕地面积的48%,每年在这些灌溉面积上生产的粮食占全国总量的3/4。农田水利建设取得的巨大成就,使中国能够以占世界9%的耕地,解决了占世界21%人口的温饱问题。

60年来,通过水土保持有效改善了生态环境。我国是世界上水土流失最严重的国家之一,水土流失是中国的头号环境问题。60年来,全国累计治理水土流失面积101.6万平方公里,在水土流失治理中建设基本农田1.95亿亩,营造水土保持林6.95亿亩,建成淤地坝、塘坝、蓄水池、谷坊等小型水利水保工程680多万座(处)。全国植被覆盖率提高11.46%,有效改善了生态环境。

60年来,农村水电建设为老少边穷地区经济和社会的发展提供了强有力的支持。目前已建成农村水电站4.5万多座,装机容量5100多万千瓦,年发电量1600多亿千瓦时,约占中国水电装机和年发电量的30%。通过开发农村水电,全国1/2的地域、1/3的县市、3亿多农村人口用上了电。

江河治理,铸就辉煌;基础设施,筑牢根基。60年江河治理的辉煌成就,将水利建设推向一个辉煌的新高度,为共和国的繁荣昌盛和中华民族的伟大复兴打下了牢固的根基。

依法治水:管理水平上新台阶

水利事业是一项十分复杂的系统工程,随着经济社会的发展,由于涉水利益格局发生变化,水事违法行为和矛盾纠纷时有发生,时代的发展越来越需要完善的水法规为水利建设与管理的持续稳步发展提供保障。

《中华人民共和国水法》于1988年颁布施行,2002年作了修订完善,将水事活动纳入法治轨道。目前我国已经形成较为完善的水法规体系,包括水法、防洪法、水土保持法、水污染防治法等4件法律以及17件行政法规、53件部规章和800余件地方性法规和政府规章,各类水事活动基本做到了有法可依。全国水行政执法网络基本建立,执法体制逐步理顺,执法保障不断加强。

据统计,在水法颁布实施后的20年时间里,我国查处水事违法案件92万余件,调处水事纠纷16万多起,不仅保障了经济建设,而且促进了社会安定……

新中国水利事业在取得一系列辉煌建设成就的同时,管理与改革也在不断走向深入:

流域管理机构在水资源统一管理方面的法律地位得到确立,在制定流域规划、推进流域水资源统一管理和统筹协调方面发挥了重要作用。目前,全国组建水务局和实行城乡涉水事务一体化管理的县级以上行政区已达1532个,占全国县级以上行政区总数的62.9%。改革开放30年来,我国经济保持了年均近10%的高增长率,而用水总量实现了微增长,近10年来,部分地区还实现了零增长甚至负增长;以占世界平均水平60%的人均综合用水量,保障了国民经济3倍于世界经济平均增长率的高速增长。

新中国成立以来,我国水利基本建设投资渠道比较单一,基本靠国家投资拨款。伴随着改革开放进程,水利也同社会其他行业一道,开始了由计划经济体制向市场经济体制过渡的历史性转变。我国水利投资体制由单一的财政预算内拨款,逐渐转变为财政拨款、国债、水利建设基金、政策性贷款、社会融资、外资等多种形式,初步形成了以政府投资为主导、社会投资为补充的多元化、多层次、多渠道的新格局。据统计,新中国60年用于水利建设的总投资10034.6亿元,1986年以来水利建设总投资为9441.1亿元,其中国家财政投资4568.3亿元,银行贷款1007.3亿元,利用外资307.9亿元,自筹及其他资金3518.1亿元。

新中国成立以来,水利工程建设成就巨大,但全国基层水管单位却普遍存在体制不顺、机制不活、队伍臃肿、经费短缺等问题,严重影响水利工程的安全运行和效益发挥。2002年,国务院办公厅转发《水利工程管理体制改革实施意见》,拉开了水管体制改革的序幕。目前,水管体制改革工作取得明显成效。截至2009年3月,全国已完成分类定性的水管单位11360个,纯公益性事业单位、准公益性事业单位、企业分别占水管单位总数的45.5%、46.3%、8.2%。国有水管单位精简率达12%,一个“横向三类”( 纯公益性、准公益性、经营性)、“纵向四级”(中央、省、市、县)、职能清晰、权责明确的水利工程管理体制框架已经形成。

新中国成立以来,水利工程建设管理体制在探索中建立并不断完善。特别是改革开放以来,水利作为我国建筑领域最早实行“三项制度”的行业之一,从上世纪90年代初至今,随着社会主义市场经济体制的逐步建立,水利工程建设以项目法人责任制、招标投标制和建设监理制为主要内容的建设管理体制也不断完善。目前,水利工程施工、监理招标率接近100%,限额以上重要设备和材料采购招标率超过90%。水利勘察(测)设计招投标正在稳步推进,水利工程建设监理市场逐步形成。

完善科学的治水方略

对比旧中国的历史长河与新中国崭新的60个年轮,我们不难发现有两个根本的不同:一个是为人民服务的治水宗旨--真正让广大人民群众共享水利发展成果;一个是科学治水--新中国不仅有着更为先进的科学技术,同时有着与时俱进的科学治水思想。

水利科技在新中国水利建设中的快速发展和巨大作用是显而易见的。新中国成立之初兴建黄河三门峡水利枢纽工程时,主要是靠苏联的水利专家和技术,但由于众所周知的原因苏联专家撤走以后,我国水利技术人员“丢掉洋拐棍”,依靠自己的力量快速成长起来。改革开放后,我们依靠自己的力量修建了长江三峡、黄河小浪底等一系列先进、复杂的水利工程。60年来,水利科技进步一直是水利现代化进程的强大推动力,像黄河调水调沙与多泥沙河流治理、长江三峡等高坝大坝的筑坝技术、水文水资源的理论与应用研究、小水电开发技术等已经处于世界领先水平,也为世界其他国家水利建设作出了贡献。

与时俱进的治水思想在新中国水利建设中发挥了巨大的指导作用。新中国历代中央领导集体,始终把水利建设放在极其重要的战略地位,为中国水利事业的发展指明了方向。从苏维埃政权时期毛泽东同志提出的“水利是农业的命脉”的主导认识,到改革开放以后党中央国务院对“水利基础设施”的定位;从新中国成立时“蓄泄兼筹”“统筹兼顾”“除害与兴利相结合”“治标与治本相结合”的治水方略,到新时期“封育保护”“退田还湖”等一系列强调人水和谐的治水理念;从对水的一般属性认识,到党的会议文件中水是“经济资源”“战略资源”“环境控制要素”等一系列表述;从改革开放前强调主要“为农业丰收作贡献”,到“保障经济发展用水”的侧重点,再到最近十年“充分考虑水资源承载能力和水环境承载能力”“以水资源的可持续利用保障经济社会的可持续发展”的指导思想,都体现了新中国在实践中尊重自然、认识规律、与时俱进的治水思想。

历史不会忘记1998年百万军民惊心动魄的抗洪场景,正是这次洪水促使人们进一步深刻认识由于经济社会的不断发展、人口的持续增长而加剧的人水之间的矛盾。这一年,党的十五届三中全会提出了“水利建设要坚持全面规划,统筹兼顾,标本兼治,综合治理的原则,实行兴利除害结合,开源节流并重,防洪抗旱并举”的水利工作方针。紧接着,国务院提出了“封山植树,退耕还林;平垸行洪,退田还湖;以工代赈,移民建镇;加固干堤,疏浚河湖”的政策措施。

新的治水思路指导水利事业不断创造新的辉煌。

在新思路的指导下,人水和谐成为主旋律,人为洪水让路,淮河、洞庭湖等过去人水争地矛盾突出的河湖防洪开始走向从容;封山育林、轮牧休牧广泛实施,封育保护面积已经超过70万平方公里,昔日治理赶不上破坏的山岭成为秀美山川,几近变成荒漠的大草原开始蓄起一望无际的绿色;涉及全国七大流域的全面水功能区划开始实施,控制河流纳污总量,减轻河流污染的管理正在加强,水生态系统保护与修复正在成为水利工作新焦点;需水管理悄然实施,经济产业结构迅速向节水方向调整,经济发展越来越快,人民生活越来越好,而用水量却出现微增长……

进入新世纪以后,党中央提出了科学发展观,强调以人为本,强调人与自然和谐相处,把民生问题放在突出的位置。水利部明确提出大力发展民生水利,着力解决人民群众反映强烈、要求迫切的水利问题,取得了丰硕成果:累计解决农村2.72亿人的饮水困难和1.65亿人的饮水不安全问题,50%以上的农村人口喝上自来水,大中型水库病险率明显下降,解决了3亿多无电人口的用电问题,大中型水库移民后期扶持政策全面兑现,移民的生活生产条件进一步改善。与此同时,各地水利部门围绕村河、城河开展水环境治理与水生态恢复,赢得了广大群众的普遍赞誉。今天,保障民生、服务民生、改善民生的水利发展格局已初步形成。

从传统水利向现代水利转变

60年辉煌成就来之不易,新的征程任重道远。当前和今后一个时期,我国水利事业正处于传统水利向现代水利转变的关键阶段,面临着一系列新情况新挑战,呈现出一系列阶段性特征。

经济社会的发展,城市化进程的加快,粮食安全的保障,民生水利的呼声,生态与环境的改善,调整经济结构拉动内需的期盼……诸多发展需求的背后,无一不考验着水利的支撑保障能力。

同时还应该看到,目前制约水利发展的体制机制性障碍依然存在,水权制度、水资源管理体制、水价形成机制、水利投融资机制、水资源开发和生态补偿机制等方面的问题较为突出,涉水涉河事务的社会管理比较薄弱,这些问题直接制约着水利事业的协调发展。

到2020年,我国将全面建成小康社会。水利作为国民经济和社会发展的重要基础设施,在全面建设小康社会中肩负着十分重要的职责。党的十七大报告多处涉及水利工作,充分体现了党中央对水利工作的高度重视,是党中央对新时期水利工作提出的新要求。十七届三中全会强调以农田水利为重点的农业基础设施是现代农业的重要物质条件,明确了水利工作的目标和任务。2008年1月,胡锦涛总书记在安徽视察淮河时还特别强调,防治水患任何时候都不能松懈,兴修水利任何时候都不能松劲。

按照全面建设小康社会的要求,谋划好水利发展的长期目标,水利部部长陈雷提出,我国到2020年要基本建成四大体系:

——基本建成重点流域和区域综合防洪减灾体系。

——基本建成城乡水资源合理配置和高效利用体系。

——基本建成水环境保护和河湖生态健康保障体系。

——基本建成较为完善的管理和运行保障体系。

有60年辉煌成就奠定的坚实基础,有60年治水实践积累的丰富经验,我们完全有理由相信,到2020年全面建设小康社会目标实现之时,人民群众的防洪安全将得到可靠保障,城乡居民普遍享有安全清洁的饮用水,水环境和水生态状况显著改善,水利信息化和现代化水平明显提高,充满生机和活力的现代水利格局将展现在世人面前。

盛世治水打造出一个水利盛世。60年的水利发展,彻底告别了旧中国破烂不堪的江河状况,实现了彪炳史册的辉煌跨越,为国家发展、民族富强、人民幸福提供了有力的支撑和保障,在中华民族实现伟大复兴的道路上闪耀着夺目的光彩。

来源:中国经济网 2009年9月9日