科技与防凌的邂逅

——水利部黄河凌汛野外科学观测研究站防凌工作侧记

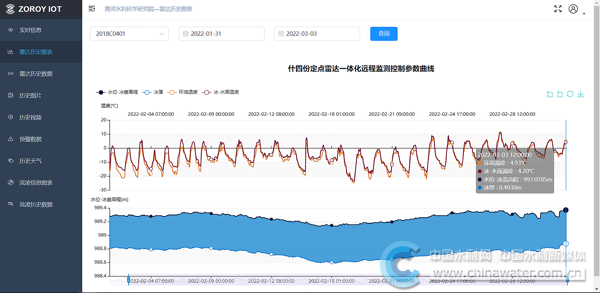

黄河凌汛野外站数据库和自动监测系统 本报通讯员 时爽 供图

□本报通讯员 时爽

由于特有的地理和气候特征,黄河内蒙古段是黄河凌汛情况最严重的河段,加之这里河道形态复杂多变,畸形河湾多,每年冬季都会发生冰塞、冰坝等情况,部分河段凌汛灾害频发。

“水利部黄河凌汛野外科学观测研究站就是为了对黄河凌汛进行长期、连续、稳定的野外观测研究。”去往监测站的路上,水利部黄河凌汛野外科学观测研究站(以下简称黄河凌汛野外站)站长、黄河水利科学研究院防汛所副所长于国卿介绍,“为了采集到更加全面、完整、具有代表性的监测数据,黄河凌汛野外站核心监测点均位于黄河弯道向顺直段过渡处,可兼顾弯道与顺直河段凌情变化,感知各类河道形态凌情变化特征。”说着,于国卿播放了一段流凌视频。视频中,冰凌在黄河弯道中流动、聚集、堆积的过程一览无余。

“这是我们通过监测数据和专门的算法做出的模拟动画,以后还会在更多区域进行模拟。”于国卿说。

从呼和浩特市区向南行驶100多千米,终于来到了黄河凌汛野外站所在的黄河什四份段。站在漫长的河堤上举目四望,除了几名科研人员外再看不到其他人,也看不到任何房屋,零下20摄氏度的低温,就连本就不多的植物也在寒风中收敛了生机。

“这里的冬天本来就冷,地面上还好点,记得上次维修设备,爬到塔架上,大风使劲往身上吹,几乎就坚持不住了。”于国卿说。

创业的艰难,是为了以后不再艰难。就是在这样的条件下,科研团队为黄河防凌装上了硬核科技。指着核心监测点的塔架,以及从塔身向河面方向伸出的一条长臂,于国卿说:“塔架的最前端是非接触式冰厚监测雷达,上面是红外夜视仪,可以利用远程自动监测方式精确观测水位、冰厚、水温、冰温等凌情要素,获取水流、冰凌实况影像数据,不再需要人工野外作业。这里的数据已经接入黄委防汛会商系统,防凌会商过程中可以随时调看。”“不过这里只能监测一个点,如果要得到整个断面数据,还是需要我们来现场。”于国卿继续说,“现在黄河内蒙古段进入稳封期,这次来就是监测几个完整的封河断面。”

说着,于国卿招呼起堤上的几名工作人员,将一个长20多厘米的黑色箱体安装到无人机下方。随着螺旋桨嗡嗡的转动声响起,直径一米多的六旋翼无人机腾空而起,带着黑色箱体朝河面方向快速飞去。“无人机携带的是我们研制的冰厚雷达,只需要在河面上飞一遍,下面的冰厚、河床形态等数据就都有了。”项目组成员李春江一边查看笔记本电脑中的实时数据一边说。

短短两分钟之后,无人机便开始返航。如此反复几次之后,多个封河断面的数据已经监测完成。“我们正在筹建无人机场,以后只需要远程操控无人机,就可以完成各种监测和数据采样工作了。”于国卿说。

从建站之初的设备购置,到依托野外站进行自主研发,目前,黄河凌汛野外站已有试验观测仪器设备50余台(套),科研团队根据黄河凌汛特点自主研发的定点非接触式凌情监测雷达、飞航式冰厚监测雷达、黄河冰凌远程视频测量分析系统等设备,有效提升了黄河凌汛野外技术水平。

2024年底,黄河凌汛野外站正式入选水利部野外科学观测研究站(筹建)认定名单,这是水利部对黄河防凌工作的高度重视,也是对黄科院相关工作的肯定。其实早在几年前,黄科院科研团队开始在黄河内蒙古河段设置观测站,对黄河凌汛进行科学观测,并构建形成“1+7”(1个核心监测点和7个试验监测点)布局,通过冰情自动测报系统和黄河冰凌远程视频测量分析系统,实现了对黄河凌情长期、连续、稳定的监测。同时,黄河凌汛野外站与内蒙古农业大学、大连理工大学、黄委水文局等单位开展联合研究,通过产学研合作的形式,保证了野外站长期稳定运行。

“接下来,我们将聚焦新时期黄河防凌减灾需求,进一步更新完善技术和设备,实现‘现地无人值守、远程自动监测、传输频次可调、凌汛智慧感知’的凌汛野外科学观测模式,也将为黄河防凌减灾方面提供有力的科研、人才、数据等支持。”对接下来的工作,于国卿信心满满,“我们还有一个更长远的目标,要在2035年建成观测要素齐全、功能设施完善、涵盖重点凌汛河段的黄河凌汛野外站,为纳入国家野外站序列奠定基础。”

来源:中国水利报 2025年3月13日

作者:时爽

责任编辑:王瑜