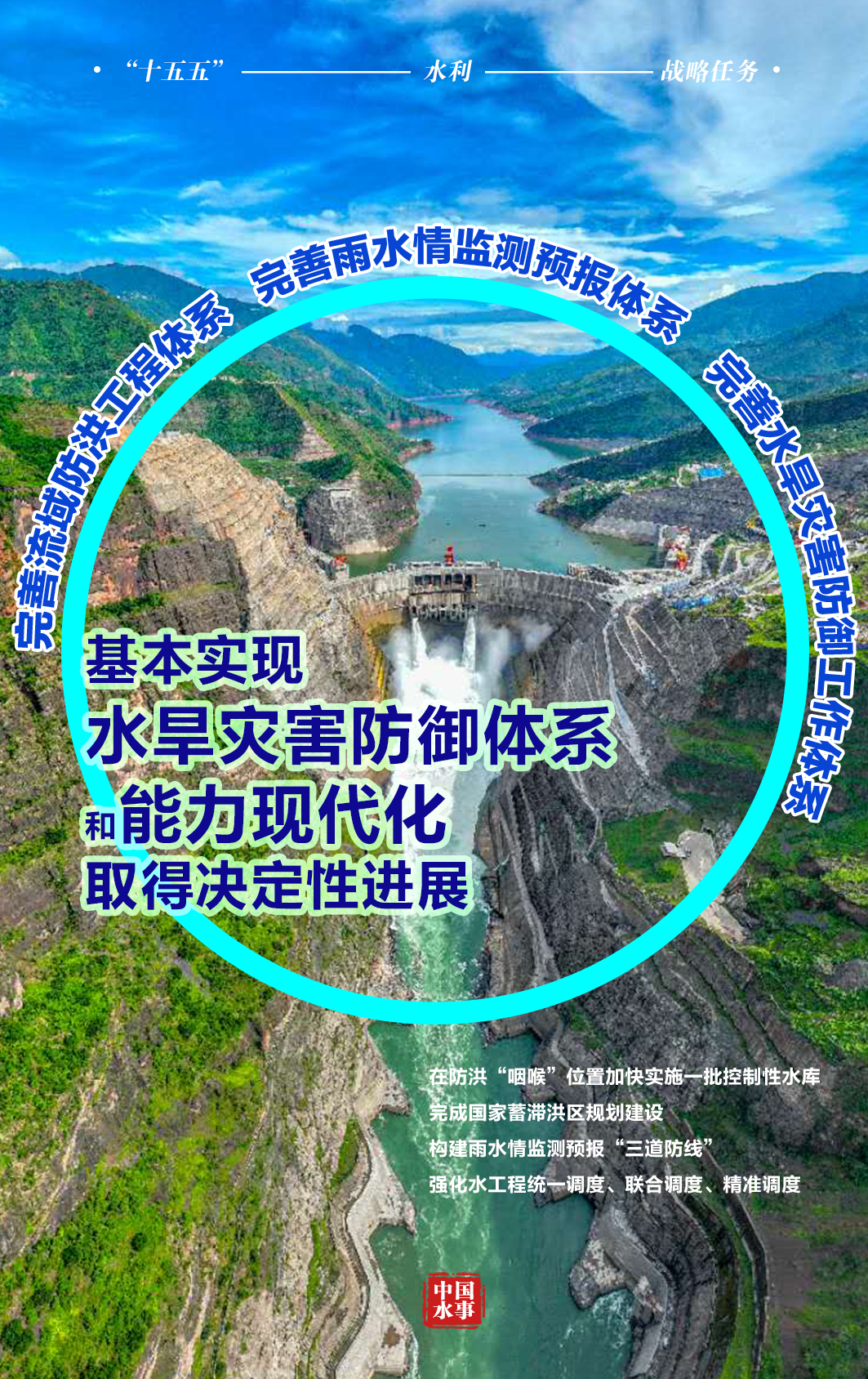

淮河岸边的历史回响

淮河 水利部淮河水利委员会供图

□唐伟

从水利部淮河水利委员会档案系统里分别检索“治淮”“蚌埠”,再摊开一摞摞早已泛黄发脆的卷宗,穿透半个多世纪斑驳的时光,仿佛回到了那段热血沸腾的峥嵘岁月……

蜿蜒曲折的淮河,是一条古老的河流。千百年来,悠悠淮水,勾勒两岸乡土风貌,滋养沿淮草木生灵,“走千走万,不如淮河两岸”成为百姓美好生活的生动写照。然而由于特殊的自然、地理条件,特别是历史上数次黄河改道夺淮,造成淮河水患不断、水旱灾害频发。

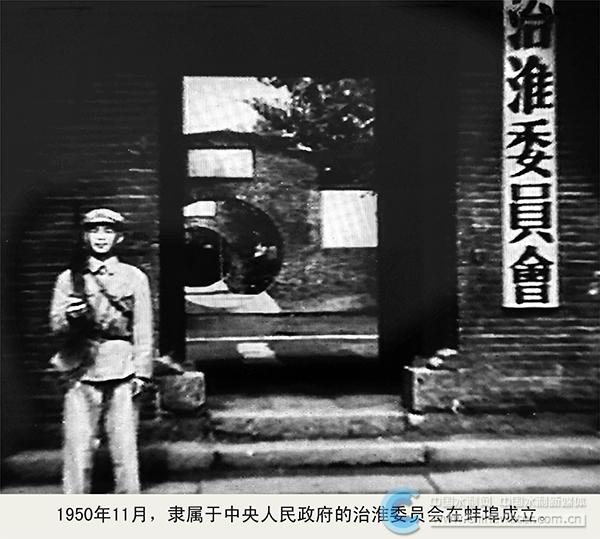

1950年11月,隶属于中央人民政府的治淮委员会在蚌埠成立。水利部淮河水利委员会供图

安徽省蚌埠市,紧邻淮河,这里曾留下大禹劈山导淮的神话,也是新中国成立后治淮机构成立的地方。75年来,一代代治淮人和沿淮两岸人民在党中央、国务院的坚强领导下,顽强拼搏,艰苦奋斗,取得了举世瞩目的淮河治理成就,走出了一条生态优先、人水和谐的高质量发展之路。

一道蜿蜒的圈堤,串联起历史与现代

大河奔流,昼夜不息。时间如流水匆匆而过,蚌埠城市圈堤也在历史的年轮里悄然变化,仿佛彩蝶破蛹,振翅高飞。

蚌埠1947年设市,至1949年,市区尚无完整的防洪圈堤,仅在沿淮河有一小段标准很低的土堤。由于历史条件所限,新中国成立前,淮河蚌埠段的治理仅限于构筑土圩、土坝和低标准的堤防,难以抵御肆虐的洪涝灾害,造成水旱灾害频繁发生。

1950年7月,淮河吴家渡水位超1931年的历史最高水位,汹涌的洪水涌入蚌埠市区,发生严重洪涝灾害。11月,蚌埠市生产救灾治淮指挥部组织了3万多名当地民工,手拿铁锹,肩担箩筐,涌向工地。建设过程中,工地上劳动号子连成一片,通过组织开展竞赛活动,修堤效率与质量大为提高。

许多模范人物和先进事迹也在劳动中涌现,蚌埠市郊吴小街镇八大集农民甘彩华就是其中的杰出代表。她先后被评为“治淮劳模”“治淮特等英模”,并应邀赴京参加国庆招待会,受到党和国家领导人的接见。

一个治淮的机构,在艰难环境中起步

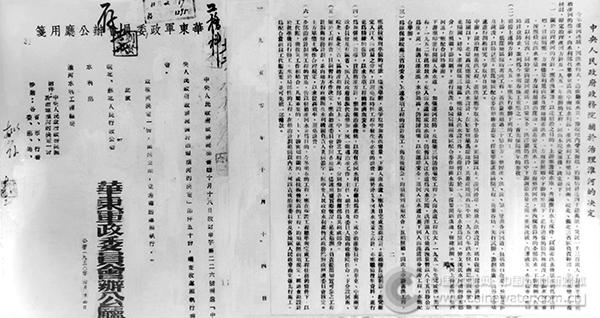

1950年,政务院召开第一次治淮会议,同年10月14日,政务院颁布《关于治理淮河的决定》,制定了“蓄泄兼筹”治淮方针。水利部淮河水利委员会供图

民有所呼,我有所应。淮河流域发生特大洪涝灾害之后,1950年10月14日,《关于治理淮河的决定》颁布。蚌埠,因有便利的铁路和水运交通网,方便物资快速集散,成为治淮机构新址的备选。

1950年11月6日,治淮委员会在蚌埠成立,统一领导治理淮河的工作,并迅速召开第一次全体委员会议。由于条件所限,治淮委员会只得租借民房作为临时办公所在地。经过为期7天的研讨,会议统筹安排上、中、下游三省的工程纲要,让各地治淮工程的实施有了明确的目标和任务。

为加强治淮工作的政治领导,治淮委员会政治部继全体委员会议之后,于14日到19日召开第一次治淮政治工作会议,着重提出围绕克服困难、群众观点、团结互助等八项教育内容开展立功运动,文娱运动和前后方互助运动,保证各项治淮计划的顺利实施与完成。

新中国治淮机构就在这样艰难困苦的环境中创业起步,并将发展初心与党和国家事业的发展紧紧地联系在了一起。同时,众多治淮工作者扎根蚌埠,为治淮事业倾注了全部心血,作出了突出贡献。

一条沿河的道路,承载着火热的记忆

提起三马路,也许不少蚌埠人都听说过。但问起它在哪儿,多数人都答不上来。

离淮河岸边不远有一条横贯城市东西的道路,就是新中国成立初期时的三马路,1955年更名为治淮路。这条路如同一位历史的见证者,连接着过去、现在和未来,记录了治水给这座城市带来的发展、变迁和崛起。

随着治淮委员会正式成立,全国各地大批工程人员,华东、中南地区各大院校土木工程、水利系的毕业生来到淮委工作。办公和生活楼房建设、工程技术人员调集、施工队伍的建立都迅速展开。以办公地址所在的三马路为轴线,经过两年建设,一座座办公楼、宿舍、医院、研究所、幼儿园等,在道路两边拔地而起,成为一道亮丽的风景线。

干部职工的宿舍楼,分别命名为治淮一村、治淮二村、淮建一村、淮建二村、淮建三村。还有八条以治淮路命名的里巷,均建在以治淮路为主干的道路旁。

从三马路到治淮路的变化,对于蚌埠而言,其意义不在于名称,而是新中国治淮成就给这座城市带来的巨大变化。如今,虽然有的地点、地名已在蚌埠的城市区划调整中消失,但遗存的建筑已成为当地人民渴望安澜的滚烫回忆和水利人治水为民的初心印记。

治理改造后的淮河蚌埠城区段——“靓淮河”工程 张治宇 摄

忆往昔峥嵘岁月,道阻且长;看今朝旖旎风光,壮美如诗。发生在蚌埠这座城市的治淮往事,是难忘的历史,更是拼搏的岁月,是对党绝对忠诚的生动写照,是坚持人民至上的价值追求。这段峥嵘岁月,凝聚起全流域团结治水的强大合力,铸就了淮河治理的巍巍丰碑,必将在一代又一代治淮人心中流传下去。

作者:唐伟

责任编辑:王瑜